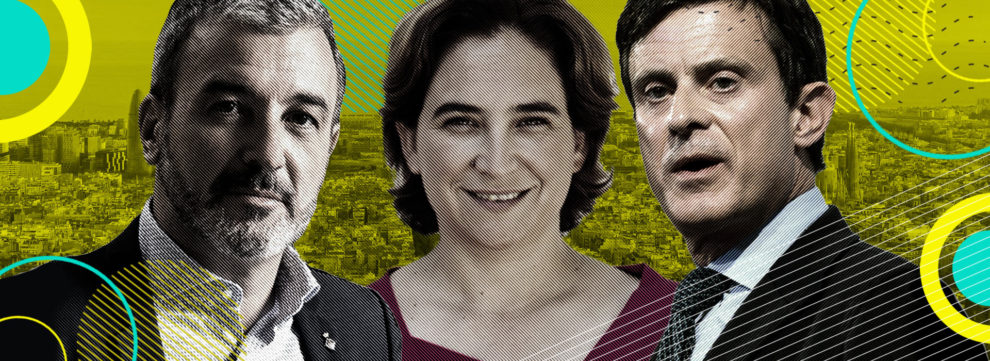

Chi governa veramente a Barcellona?

Dopo che Ada Colau ha strappato il comune agli indipendentisti con un accordo con i socialisti e il sostegno di Manuel Valls, i giochi non sono conclusi. Realpolitik e politica dal basso nella città ‘modello’

Sulla candidatura neomunicipalista di Barcelona en Comú diversi commentatori, politici e attivisti italiani hanno proiettato speranze e desideri di vittoria, rischiando però di perdere un punto di vista critico su una realtà complessa. L’idea affascinante dell’assalto alle istituzioni, di una giunta femminista, municipalista e radicalmente partecipativa complica l’analisi critica di una situazione in cui le istanze di cambiamento sono molte e contraddittorie. Proviamo qui a ricostruire, oltre al ‘testo’ indubbiamente affascinante del progetto di Barcelona en Comú, anche il ‘contesto’ in cui questo progetto si è trovato a dover incidere. Crediamo che una maggiore comprensione del momento storico in cui si trova la città di Barcellona sia imprescindibile per capire le tensioni che ha dovuto e dovrà affrontare la sindaca nel suo secondo mandato.

Per capire la strettoia che sta affrontando oggi Ada Colau bisogna ricordare cosa è successo nella politica spagnola da quando, il 1 ottobre del 2017, oltre due milioni e mezzo di persone hanno rivendicato pubblicamente il diritto a decidere sull’indipendenza della Catalogna. Il referendum per lo stato spagnolo era illegale, nonostante fosse parte di un programma elettorale approvato dal governo spagnolo. Altri tentativi di indipendenza di altre regioni d’Europa e del mondo non sono stati repressi con questa durezza dagli stati nazionali interessati – pensiamo alla Scozia, o al Québec. Perché? Perché il referendum catalano ha messo in crisi il pilastro su cui si fonda lo stato spagnolo sin dalla transizione dal franchismo alla democrazia: il cosiddetto patto del 1978, l’accordo tra la destra post-franchista e filo-monarchica, l’allora Alianza Popular (una coalizione di gruppi fascisti diventata poi il Partido Popular di Aznar e Rajoy), e la sinistra che era stata clandestina, cioè il Partito Comunista (Pce) e l’allora minoritario Partido Socialista Obrero Español (Psoe). Vediamo come.

Alla morte di Francisco Franco nel 1975, le élite che governavano il paese acconsentirono a legalizzare partiti e sindacati dissidenti, purché si impegnassero a tutelare in democrazia i due capisaldi della dittatura: la monarchia dei Borboni, e l’unità della Spagna. Entrambe erano state restaurate di proprio pugno dal dittatore, contro le riforme plebiscitarie repubblicane degli anni Trenta. Sin dal 1978 il Psoe si affermò come primo partito della sinistra combattendo attivamente i movimenti indipendentisti, usando anche la strategia della tensione dei famigerati gruppi paramilitari Gal e del Batallón Vasco Español nel País Vasco, sostenuti dalla partecipazione diretta dei neofascisti italiani. Quanto più otteneva quote di potere nel nuovo ordine democratico, tanto più il Psoe doveva tranquillizzare l’establishment franchista, sempre pronto al colpo di stato, garantendogli che alcune istituzioni chiave del potere giudiziario rimanessero il più possibile fuori dalla neonata democrazia. Tra tutte, la più importante era l’Audiencia Nacional, erede diretta del “fascistissimo” Tribunal de Órden Público franchista. Per decenni il vecchio establishment franchista usò il sistema giudiziario, comprensivo di Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional e Tribunal Supremo, per bocciare ogni forma di rivendicazione sociale, politica, ecologica, che minasse la struttura speculativa dell’economia spagnola. Una di queste rivendicazioni, reiterata negli anni, ma soprattutto a partire dalla crisi economica del 2007, fu la rivendicazione di uno Statuto di autonomia della Catalogna.

Quando nel 2010 il Tribunal Constitucional bocciò lo Statuto, la questione esplose: il referendum del 1° ottobre puntava proprio a contestare questa decisione del sistema giudiziario spagnolo, riconsegnando simbolicamente in mano agli abitanti della Catalogna la decisione sulla sua organizzazione territoriale. Ma la sola idea ebbe conseguenze devastanti: tutto il panorama politico spagnolo e catalano, infatti, si basa sulla dipendenza della Catalogna da Madrid. La prima vittima fu la destra catalana: la formazione Convergència i Unió (CiU) dell’anziano Jordi Pujol era riuscita a tenere insieme e al governo per vent’anni l’ampia classe della borghesia catalana, grazie a un capillare sistema di tangenti sugli appalti pubblici e un’alleanza quasi permanente con l’ancora più corrotta destra spagnola. Di fronte alla rivendicazione dell’indipendenza, CiU si divise in due. La grande borghesia finanziaria di Unió, che includeva anche gli ex alleati di Franco in Catalogna, si schierò con il suo partner naturale, il Pp di Rajoy; mentre la piccola e media borghesia antifranchista ma conservatrice di Convergència (commercianti urbani, medi imprenditori, e l’enorme classe dei piccoli proprietari terrieri rurali) si ritrovò unita con il suo nemico di classe, l’antico partito della sinistra antifranchista catalana, Esquerra Repúblicana (Erc), che a sua volta stava virando decisamente dall’autonomismo all’indipendentismo. Per molti anni Erc aveva governato Barcellona con il Psoe e i postcomunisti di Iniciativa per Catalunya, mentre CiU teneva in pugno la regione facendo accordi con il Pp. Ma dopo la bocciatura dello statuto, la nuova linea divisoria vide Psoe e Pp uniti in difesa dell’ordine costituzionale, e Convergència ed Erc alleati per il diritto all’autodeterminazione.

Questa riconfigurazione degli equilibri è in gran parte frutto delle pressioni esercitate da una piccola formazione anticapitalista, la Cup, Candidatura d’Unitat Popular, molto radicata nell’entroterra e nei quartieri centrali delle grandi città, che raccoglie gruppi e associazioni storiche dell’indipendentismo radicale, femminista e municipalista catalano. Nella tensione posteriore alla bocciatura dello Statuto, la Cup riuscì a spingere i partiti maggioritari catalani dalle tipiche scelte di compromesso con Pp e Psoe, verso posizioni di rottura. La Cup offrì i suoi consiglieri, cruciali per ottenere la maggioranza necessaria a organizzare il referendum; a condizione però pretese che Convergència eliminasse i suoi vertici più corrotti, in particolare il presidente Artur Mas, che avrebbe voluto invece cavalcare il fermento indipendentista. Per questo fu scelto l’outsider Carles Puigdemont, liberale ma esterno alle trame di corruzione di CiU, che fondò il PDCat. Il nuovo partito che con Erc e la Cup conformò la coalizione che organizzò il referendum. Una coalizione spuria, con un solo obiettivo in comune; come in una frase di Gramsci che abbiamo già citato, «Il partito monarchico in regime repubblicano, come il partito repubblicano in regime monarchico […] non possono non essere partiti sui generis […]; più che partiti caratterizzati in tutti i punti particolari dei loro programmi di governo, [sono] partiti di un sistema generale di governo e non di governi particolari». Il loro obiettivo è creare un nuovo terreno su cui scontrarsi.

Paradossalmente, la repressione dello stato spagnolo non si riversò tanto sui radicali della Cup, quanto sui moderati: i vertici di Erc e del PDCat, e le loro braccia nella società civile, le istituzioni culturali Òmnium e Anc. L’arresto dei politici e leader dell’indipendentismo moderato trasferì molti voti dalla Cup a queste formazioni, ormai radicalizzate dalla repressione. A livello elettorale, quindi, l’indipendentismo non ha provocato una svolta a destra, bensì un fronte comune contro la repressione politica. Ma la narrazione degli eventi è sempre in mano all’establishment mediatico: giornali come El Pais presentano la rivendicazione catalana come una questione identitaria, etnica, forzando il parallelo con la Lega e i sovranismi xenofobi: di fatto, sbandierando continuamente il fantasma del conflitto etnico e della guerra civile, per delegittimare chi sta criticando invece le istituzioni di uno stato non democratico. Questa interpretazione è senza dubbio controproducente, per una parte politica che si presenta come democratica ed europeista. Ricordiamo che lo stesso manifesto di Ventotene, la carta di fondazione ideale dell’Europa unita, immaginava che gli stati nazionali si sarebbero sgretolati, perché incapaci di rispondere alle rivendicazioni territoriali di tante aree del continente. Non solo: ma denunciando un inesistente nazionalismo catalano xenofobo e escludente, di cui mancano sempre le prove, si nasconde la forza davvero all’opera: il nazionalismo spagnolo, di diretta matrice franchista.

Dagli Indignados ai socialisti

Sono ormai passati dieci anni dalla crisi immobiliare del 2008, dal ciclo di proteste del 2011, dagli accampamenti del 15M a plaza del Sol a Madrid e a Plaça Catalunya a Barcellona. Quel ciclo politico vide centinaia di migliaia di persone opporsi ai tagli sociali iniziati dal governo socialista di Zapatero, e contestare i due partiti di maggioranza Pp e Psoe. Le piazze gridavano «non ci rappresentate», e accusavano i due partiti di sostenersi l’un l’altro, come una mafia finalizzata al profitto privato e alla corruzione. Da quelle proteste però emersero percorsi differenti. Da una parte nacquero le assemblee dei diversi quartieri per difendersi dagli sfratti e occupare le case vuote; dall’altra si strutturarono due nuovi partiti, Podemos e Barcelona en Comú, con l’obiettivo di portare dentro alle istituzioni le istanze delle piazze. Ma nel complesso e mai concluso processo di confluenza tra attivisti e politici di partito, si sviluppò un’area intermedia, in cui confluirono – per delusione di molti – anche gli ex-comunisti di Iniciativa (Icv). Icv per decenni aveva sostenuto (insieme al centrosinistra ora indipendentista di Erc) i governi socialisti della Catalogna e di Barcellona, cioè il bersaglio delle proteste degli Indignados.

Così, grazie alla nuova formazione “comune”, il vituperato Partito socialista, indebolito dagli scandali immobiliari e dalle proteste degli Indignados, è riuscito a rimettere le mani su Barcellona, usando come proprio proxy i rappresentanti di un’area nata per contrastare i danni della sua gestione. L’ala catalana del Psoe, il Partito Socialista Catalano (Psc), infatti, aveva governato Barcellona ininterrottamente dal 1979 fino al 2011, elaborando la forma di governo di collaborazione tra sinistra e capitale immobiliare conosciuto internazionalmente come modello Barcellona. Sin dalle Olimpiadi del 1992 – significativamente annunciate alla città dal sindaco socialista Maragall e dall’ex ministro franchista Samaranch – il Psc ha alimentato localmente l’alleanza “del 78” tra corporazioni immobiliari e i sindacati, imponendo di continuo grandi eventi (dalle Olimpiadi al Fòrum 2004), sventramenti massicci (dalla Diagonal alla Rambla del Raval), gentrificazione (dal Barri Gòtic alla Barceloneta, ora Sants), demolizioni a tappeto (dalla Vila Olìmpica a Bon Pastor), grattacieli inutilizzati (nel nuovo distretto 22 arroba). Questi sono gli elementi che, sebbene conditi da una retorica partecipativa e progressista, hanno gonfiato la bolla immobiliare esplosa nel 2008.

I giornalisti Sergi Picazo e Roger Palà del giornale online El Crític, hanno affermato di recente che «i socialisti sono stati per Barcellona quello che Convergència è stato per la Catalogna»: un sistema di governo che ha portato la città al collasso, che ha piegato gli interessi della regione e delle sue aree interne a quelli del grande capitale finanziario. Ma nei primi due anni di mandato della nuova giunta dei Comuns, mentre il discorso contro Convergència si manteneva duro, Ada Colau consolidava i patti con il Psc, elaborando un discorso sulla città con molti punti in comune con quello socialista. Naturalmente, quando l’indipendentismo fece richiudere le fila tra Pp e Psoe, arrivando al commissariamento della regione e all’accusa di ribellione per Puigdemont, esiliato in Belgio per evitare decenni di carcere, le basi dei Comuns votarono massivamente per la rottura dell’alleanza con il Psc. Ma se le basi cercavano una rottura, Ada Colau insisteva nel cercare una posizione neutrale; il rapporto consolidato con i socialisti e con i loro soci di Iniciativa faceva pendere la bilancia sempre più verso i partiti d’ordine contro cui si era proposta di ribellarsi. Alle ultime elezioni, la congiuntura politica ha spinto di nuovo Colau ad allearsi con il Psc: ripulito grazie al sostegno della sindaca ribelle, il Psc ha recuperato molti voti in una città che sembrava aver perso. Radicalizzati a loro volta dall’opposizione frontale all’indipendentismo, i socialisti sono riusciti a obbligare la nuova sindaca a stringere un patto ancora più imbarazzante: quello con l’ex primo ministro francese Manuel Valls, candidato del partito ultranazionalista spagnolo Ciutadans. E qui bisogna approfondire di nuovo.

I voti della speculazione immobiliare

Alle elezioni municipali del 26 maggio le urne hanno dato la vittoria al partito della sinistra catalanista moderata Erc, in forte crescita di consensi da quando, un anno e mezzo fa, il suo presidente Oriol Junqueras è stato rinchiuso in prigione preventiva per ribellione, rischiando oltre venticinque anni di carcere. Il candidato di Erc però era un volto tutt’altro che nuovo: Ernest Maragall, fratello dell’ex sindaco socialista Pasqual, e di recente passato dal Psc a Erc in protesta per la deriva anticatalanista del Psc. Alle elezioni Maragall ha ottenuto appena cinquemila voti più della lista di Colau; ad entrambi i candidati sono stati assegnati dieci seggi. Poco dietro di loro, il candidato del Psc, Jaume Collboni, ha raggiunto un risultato molto superiore al previsto, conquistando otto seggi, grazie alle zone della città che dopo gli Indignados erano passate dai socialisti ai Comuns, e che ora sono tornate ad appoggiare il Psc. Sei seggi sono andati invece a Valls, il candidato della lista ultraliberale Ciutadans: grazie a una campagna elettorale milionaria, Valls si è presentato come baluardo del nazionalismo spagnolo, cooptando i pochi voti che la città offriva al Pp, soprattutto nei quartieri borghesi (ma con un discreto risultato anche nelle periferie, tra le fasce di popolazione spaventate dal sempre agitato “separatismo”). Il partito di Puigdemont, pur vincente alle elezioni della Generalitat, ha avuto solo cinque seggi; il Pp appena due, e la Cup addirittura nessuno.

È la prima volta che il panorama elettorale di Barcellona è così frammentato. La Catalogna è divisa in quattro: da un lato c’è la divisione classica tra destra e sinistra, dall’altra quella provocata dal referendum, tra partiti pro-78 e partiti anti-78. Nessuna delle quattro parti risultanti arriva alla maggioranza (21 seggi); la legge elettorale spagnola non prevede il ballottaggio, quindi, in assenza di una maggioranza, è sindaco il capolista del partito più votato. Quando l’unica linea divisoria era quella tra destra e sinistra, questa pratica era abituale: il socialista Hereu venne eletto con soli 18 seggi, e il convergente Trías addirittura con 17. La vittoria sarebbe stata quindi di Maragall, nonostante il piccolissimo scarto di voti. Ma la vittoria dei repubblicani avrebbe creato un serio problema per le istituzioni statali, in una Catalogna dove anche alla regione aveva appena vinto un partito indipendentista, il PDCat. Colau riconosce la vittoria di Maragall, e pochi giorni dopo propone un’alleanza tra i tre partiti di sinistra vincitori, cioè Psc, Erc e Comuns, cercando di superare la divisione pro-78/anti-78. Ma con il presidente del partito in carcere, e la rabbia collettiva degli indipendentisti contro il commissariamento della regione ordinato da Pp e Psoe dopo il referendum, i vertici di ERC avevano ben poco margine per accettare la proposta. A sua volta, il Psc si rifiutava di fare un patto con il partito repubblicano, perché la sua priorità era soprattutto la costruzione di un “cordone sanitario” contro l’indipendentismo. Fino a poco prima del giorno dell’investitura, Ada Colau non chiariva la sua posizione rispetto a un governo indipendentista, mentre Erc cercava di aprire le negoziazioni, ribadendo le affinità con i Comuns in campo sociale.

Qui arriva il colpo di scena: Manuel Valls in conferenza stampa avvisa che “regalerà” i suoi voti ad Ada Colau, pur di evitare che Barcellona abbia un sindaco indipendentista. L’outsider francese era comparso sulla scena barcellonese per cacciare la sindaca dei Comuns; di fronte alla vittoria di Erc inverte gli equilibri, aprendo uno scenario completamente inaspettato. Perché un ultra-neoliberale nazionalista come Valls, artefice della distruzione della sinistra in Francia, candidato di un partito “più realista del re” e apertamente xenofobo, sosteneva la “sindaca del cambiamento”? Per la dirigenza dei Comuns non è facile rispondere all’offerta, considerando le durissime critiche che la alcaldessa aveva mosso a Valls in campagna elettorale, tra cui un’intervista dove letteralmente rifiutava ogni accordo con Valls, anche senza condizioni. Due giorni prima dell’investitura, si propone una votazione telematica ai diecimila militanti del partito; ma senza menzionare il fatto cruciale, e noto a tutti, che i voti da accettare sono quelli di Valls. Il 40% della base partecipa alla consulta e approva con ampia maggioranza le decisioni della dirigenza. Colau si candida, e diventa sindaca grazie a 3 dei 6 rappresentanti della lista Ciutandans. Alcuni sostenitori italiani di Ada Colau considerano questa offerta un «regalo» senza condizioni, dovuto addirittura al «senso di responsabilità» di Valls. Uno sguardo più disincantato permette di capire che è un regalo avvelenato, come scrive Eric Fassin: una mossa tattica dell’establishment spagnolo, in particolare del Partito Socialista, per disattivare insieme sia la sinistra indipendentista che la sinistra dei Comuns, e recuperare il potere a Barcellona nonostante i risultati elettorali.

Come ha dimostrato il quotidiano Ara, l’ex primo ministro francese che ha ceduto i voti a Ada Colau ha ottenuto il beneplacito delle élites finanziarie della città e dello stato spagnolo. La sua campagna gli ha garantito uno stipendio netto mensile di 20.000 euro, ed è stata finanziata da grandi imprenditori come Claudio Boada – senior advisor del fondo speculativo Blackstone, uno dei responsabili della bolla immobiliare del 2008, uomo di Lehman Brothers e figlio di un grande imprenditore del franchismo e della transizione. Un altro finanziatore, Félix Revuelta, fondatore della corporazione di dietetica Naturehouse che fattura 100 milioni l’anno, afferma di aver «presentato a Valls quasi tutto l’Ibex 35», cioè le dirigenze delle trentacinque imprese più quotate nella borsa di Madrid. Tra di loro, Felipe González e José Maria Aznar, i due ex primi ministri spagnoli, rispettivamente socialista e popolare, ora nelle dirigenze delle grandi imprese Gas Natural e Endesa. Ciutadans, il partito che candida Valls (come mostra questo video del 2015) è nato sotto il patrocinio dell’Ibex35 e del Fedea, il think tank che include Banco de España, Repsol, Bbva, Telefónica, La Caixa. La brillante espressione «un Podemos di destra», ripresa acriticamente dai giornali italiani, è del presidente del Banc Sabadell, che ne auspicava la nascita. Pochi giorni dopo l’investitura, il presidente del Circolo Equestre di Barcellona Alfonso Maristany, ex executive del Bank of America e de La Caixa (il cuore del potere finanziario catalano) ha ringraziato i dirigenti socialisti per essere riusciti a entrare nel governo della città. Sorprende che qualcuno creda di poter ricevere “regali” da gente del genere.

Ada Colau ha ottenuto così il suo secondo mandato con un debito con il grande capitale finanziario, e con il sostegno dei responsabili di gran parte degli sfratti combattuti nelle occupazioni e nella Pah. Valls ne è cosciente: «È grazie a me se lei oggi è sindaca» ha affermato pubblicamente dopo l’investitura. La domanda a questo punto non è tanto cosa Valls ha chiesto a Colau in cambio di questo sostegno, bensì le ragioni del suo appoggio. Scrivono Palá e Picazo su El Crític: «I Comuns devono riflettere profondamente su un’idea: perché l’establishment ha preferito il loro governo a quello di Erc e di Maragall? Che cosa è mutato in questi quattro anni per fargli cambiare opinione? È ovvio che il potere economico e politico barcellonese non voleva un sindaco indipendentista, ma la domanda è: possibile che l’agenda sociale e di sinistra della Colau non preoccupi più il potere come quattro anni fa?». Albert Noguera, storico, calca la mano: «È stata strumentalizzata dalle élite per bloccare un movimento che, anche se non si identifica nel socialismo o nei concetti di classe, è capace di mettere in campo funzioni di rottura che la teoria classica assegna storicamente alla classe operaia». Un altro storico, Andrea Geniola: «I Comuns hanno preferito conservare il potere con un’offerta meno progressista e meno sovranista, piuttosto che far parte di un programma più coraggioso ma a guida Maragall».

Di fatto, oggi Ada Colau è in minoranza, e l’unico potenziale appoggio esterno a qualunque sua posizione di rottura potrebbe venire dai suoi avversari, cioè Erc. Ma l’accordo con il Psc renderà difficile una collaborazione serena di Erc: con Junqueras in carcere, il rapporto tra Erc e Psc è quello di un prigioniero con il suo secondino. Lo ha già affermato Maragall: «Ventuno voti pesano più di tutta la logica e le convinzioni progressiste e repubblicane. Essere sindaca è più importante [… ]. Che nessuno pretenda ora di spiegarci quale debba essere il nostro ruolo. Non abbiamo bisogno né di carezze né di consigli con secondi fini. Non saremo alleati insensibili e docili di un ipotetico progressismo intoccabile o indiscutibile. Non tendeteci la mano, per piacere». Una volta sindaca, Colau ha fatto gesti distensivi verso gli indipendentisti, rimettendo il laccio giallo al palazzo del Comune; ma poi ha dovuto riequilibrare con i socialisti, cedendo al Psc la massima carica dell’esecutivo comunale.

L’accordo di governo, ha lasciato ai Comuns gli assessorati al femminismo, alla cultura e all’emergenza climatica, mentre ha assicurato ai socialisti i due pilastri del potere sulla città: economia e turismo. Il controllo di questi due assessorati è la chiave per far rinascere il famigerato “modello Barcellona” che ha venduto lo spazio urbano al profitto privato. Probabilmente la stessa rottura con Erc sarà utilizzata per giustificare i fallimenti delle decisioni politiche della alcaldessa.

Un giorno sei il piccione, un altro la statua

Il giorno dell’investitura, il 26 maggio, è stato rivelatore. Mentre dentro la sessione plenaria del Comune si plasmavano i giochi di palazzo, nella piazza si riuniva la folla. Ma non era più la festa gioiosa dell’investitura di Colau di quattro anni prima, quando i movimenti sociali acclamavano lo storico successo della sindaca che dalle piazze era riuscita a entrare nelle istituzioni. Questa volta solo un centinaio di attivisti dei Comuns sono scesi in piazza a sostenere la nuova sindaca; gli altri tremila che riempivano plaça Sant Jaume erano lì per salutare il politico del PDCat Joaquim Forn, scarcerato temporaneamente per votare. C’erano militanti di Erc, ma anche della coalizione di Puigdemont, e giovani più vicini alla Cup e ai Comitati di difesa della Repubblica, le assemblee di quartiere indipendentiste. C’erano attivisti dei movimenti sociali di base del centro storico, tra cui un gruppo di militanti libertari che ha acceso fumogeni e aperto un cartello contro la nuova sindaca. In breve, in piazza c’era l’eterogeneo e complesso movimento indipendentista catalano: quello che da oltre un anno e mezzo riempie le strade di Barcellona, con tutte le sue sfaccettature e contraddizioni. Paradossalmente, la sindaca è stata oggetto di un escrache: la tecnica di pressione popolare praticata sin dal 2011 dalle manifestazioni degli Indignados, poi dalla Pah, ora dalle piattaforme e assemblee per il diritto alla casa.

Appena due giorni dopo, tre rappresentanti della lista di Valls, più vicini a Ciutadans, per ordine del partito hanno rotto le relazioni con il francese, affermando di voler formare un altro gruppo. Con questa defezione, Valls non era più in grado di assicurare a Colau quei preziosi tre voti che l’hanno resa sindaca, e ha iniziato ad avvicinarsi ai socialisti, negoziando addirittura un suo eventuale ministero degli esteri. Cambiare gruppo non è permesso; ma la sintonia tra Psoe e Valls è risultata subito evidente, aumenta ancora la presa del Partito Socialista sul Comune di Barcellona, e l’isolamento della sindaca. L’esempio di questa convergenza si è visto proprio durante l’estate. Il quotidiano El Periòdico, vicino ai socialisti, ha iniziato una campagna stampa serrata sulla presunta crisi di sicurezza che starebbe attanagliando Barcellona, con violenza dilagante e panico tra i cittadini. Quasi in maniera coordinata, l’assessore alla sicurezza Albert Batlle annuncia ufficialmente la presenza di una crisi, mettendo in marcia un’enorme operazione di polizia contro i venditori ambulanti nordafricani, arrestati e trasferiti nei centri di internamento, quando non deportati. Il quattro settembre Ciudadanos ha connvocato una riunione straordinaria sulla sicurezza, a cui hanno partecipato, oltre ai delegati della polizia, le dirigenze della patronale degli alberghieri e dei commercianti della città. Colau ha potuto solo cercare di giustificare le dichiarazioni di Batlle, ma non fermare le battute di caccia ai migranti, che contraddicono apertamente le sue dichiarazioni di solidarietà all’apertura dei porti. Nel frattempo, il governo indipendentista della Generalitat, presuntamente nazionalista e xenofobo, ha concesso la medaglia d’onore alla capitana Carola Rackete, che ha sfidato l’ingiunzione italiana di non far sbarcare i migranti salvati.

Bisogna pur accettare…

Nell’epoca della campagna elettorale permanente, la narrativa politica continua a creare immagini da esportazione, che nascondo la fragilità dei poteri in carica, le loro contraddizioni, la complessità delle situazioni. Un esempio: proprio nei primi giorni di legislatura, la nuova giunta Colau è riuscita a espropriare un appartamento di proprietà di una banca, in un quartiere di estrema periferia. È un risultato da celebrare, simbolicamente molto importante; ma bisogna mantenere sempre alta la guardia della critica. L’esproprio è stato reso possibile da una legge di iniziativa popolare promossa dalla Pah e approvata nel 2016 dal parlamento catalano retto dal PDCat, il partito di Puigdemont (anche se mai applicata a Barcellona fino a ora, per opposizioni interne all’amministrazione). Lo stesso partito, insieme a Erc, ha approvato un decreto legge per limitare il prezzo degli affitti nelle zone urbane. La conversione in legge di questo decreto, però, è stata bloccata da Socialisti e Comuns. Insomma, le cose sono spesso molto più articolate di come sembrano dall’esterno.

La domanda principale è: chi governa veramente a Barcellona? Chi si sta disputando il potere nel conflitto catalano? Ma soprattutto, quali politiche si potranno davvero applicare, per migliorare la vita quotidiana di campagne e città? Le due linee che attraversano la scena politica catalana e barcellonese, da un lato quella destra/sinistra, dall’altra quella pro/contro il patto del 78, sembrano volerci obbligare tutti e tutte a una continua scelta tra due alternative irrinunciabili: diritti sociali o diritti politici? Chi dà priorità all’autodeterminazione difendendo il referendum e i politici in carcere, viene accusato di trascurare il diritto alla casa, al lavoro, alla sanità e all’educazione, subordinandoli a una questione nazionale apparentemente senza prospettive. Chi invece sostiene di dare priorità alle battaglie sociali, tessendo attentamente legami politici contraddittori che dovrebbero portare all’approvazione di leggi progressiste, è considerato complice delle violenze e degli abusi perpetrati dall’establishment spagnolo. Questa è una delle alternative infernali su cui si basa il capitalismo, che ci obbligano a scegliere soluzioni che iniziano sempre con «bisogna pur accettare…».

Lo spiegano la filosofa Isabelle Stengers e lo storico Philippe Pignarre, che hanno coniato l’espressione «alternative infernali». Le persone normali, spiegano, si ritrovano a dire spesso un «sí» di troppo, che li allontana da quello che hanno sempre saputo e sentito, e che li trasforma in strumenti del potere che cercavano di combattere. Si può applicare a Ada Colau, ma in altri momenti è successo a Erc, a Iniciativa, naturalmente al Psc, e sicuramente succederà ad altri. Ma questo non vuol dire che dobbiamo giustificarlo. Le vicende di Barcellona dovrebbero metterci in guardia da ricatti di questo tipo, che ci impongono di comprendere l’incomprensibile, di accettare l’inaccettabile. «Bisogna imparare a capire come avviene la trasformazione, perché essa non ha molto a che vedere con la manifestazione di un interesse egoista o di una sete di potere fino a quel momento dissimulati», scrivono. «L’incorporazione del ‘bisogna pur…’ ha a che vedere con un rivolgimento contro se stessi, con l’adesione alla disperazione; si accompagna al disprezzo per coloro che non hanno ancora capito, che ‘sognano’ ancora. I quali, a loro volta, dovranno essere reclutati».

* Victor Serri, fotoreporter, vive da 10 anni a Barcellona ed è attivo nei movimenti sociali catalani. Dal 2014 è photoeditor de La Directa, giornale cooperativo di riferimento dei movimenti sociali dei paesi catalani ed è membro di Barnaut, collettivo di informazione in italiano da Barcellona. Ha pubblicato foto e articoli su testate internazionali (El Salto Diario, el Periodico, Giap, Forbes, Extra.ie, ecc.). è corrispondente dalla Catalogna per Radio Onda D’Urto, Radio Onda Rossa, Radio Popolare e altre emittenti. Stefano Portelli è antropologo. Ha vissuto a Barcellona dal 2002 al 2012. Si è dottorato in urbanistica all’università Sapienza di Roma. Ha scritto La città orizzontale: etnografia di un quartiere ribelle di Barcellona.

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.