404 Università not found

Durante la pandemia è stata dimenticata ancor più della scuola. Gli studenti, prima definiti bamboccioni, sono divenuti untori. Ma per costruire un'altra società bisogna cambiare segno alle politiche degli ultimi anni e rivendicarne il ruolo essenziale

Interrogarsi su cosa è essenziale nella nostra società significa indagarne la natura. Non dobbiamo quindi stupirci che i settori ritenuti essenziali dal Governo fin dall’inizio del lockdown siano stati fondamentalmente tre: quello sanitario, quello agroalimentare e quello industriale. D’altro canto, come può la sfera produttiva (e conseguentemente del consumo) non essere essenziale in una società a capitalismo avanzato come la nostra? Il mercato, la produzione, la crescita economica come modello ideale di sviluppo da perseguire sono i suoi stessi pilastri e, di conseguenza, intorno a loro ha fatto perno il dibattito pubblico ai tempi della pandemia. Oggi più che mai, costruire una società differente significa lottare per estendere, se non ribaltare, il concetto di cosa è essenziale e cosa non lo è. Porre la vita delle persone davanti ai profitti significa ritenere essenziale anche tutto ciò che non crea valore in termini strettamente economici.

Non è certo una novità che la formazione in Italia non sia considerata un settore essenziale. Del resto da anni la nostra classe dirigente ribadisce che l’università non debba essere un polo di costruzione del sapere ma uno strumento al servizio del mercato del lavoro. Non ha quindi una funzione propria, ma l’acquisisce solo in ottica strumentale alla sfera della produzione. Per questo viene trattata come l’ultima risorsa da finanziare e la prima a cui attingere. Lo vediamo col caso paradossale delle ricercatrici e dei ricercatori precari e sottopagati ma impiegati in prima linea nella ricerca di un vaccino contro il virus.

«Meglio laurearsi con un 97 a 21 anni che con un 110 e lode a 28» affermava nel 2015 in maniera emblematica l’allora ministro del lavoro Giuliano Poletti in occasione dell’apertura di «Job&orienta». Ma meglio per chi, esattamente?

Non è un paese per giovani

Spesso ci si ricorda di noi solo per impartire qualche lezione di moralismo o paternalismo, come abbiamo visto ultimamente rispetto al fenomeno «movida» che, dopo quello dei «runner», ha riportato in auge la caccia all’untore. Emblematica in tal senso la «strigliata» che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha impartito ai giovani «scalmanati» che si sono incontrati ai Navigli che fa il paio con il video promozionale anti-movida realizzato dalla Regione Veneto in cui, senza tanti giri di parole, si associa all’aperitivo, alle risate e alle pacche sulle spalle letteralmente la responsabilità diretta delle morti da Covid-19 .

Una politica paternalista lontana dalla comprensione dei bisogni dei giovani, che ci ha dimenticati chiudendoci nelle nostre case per due mesi – per chi una casa l’aveva – e si ricorda di noi solo quando deve sostenere che il vero nemico del popolo è il comportamento individuale e irresponsabile. Se dentro le mura accademiche e nei circuiti del mondo del lavoro siamo definiti «choosy», mammoni e svogliati, al di fuori di esso durante l’emergenza pandemica abbiamo scoperto di essere untori e untrici incoscienti, causa e panacea al tempo stesso di tutti i mali, nella più classica delle dinamiche raffigurate da Bellocchio e Volontè in Sbatti il mostro in prima pagina (1972).

Ad aggiungere benzina sul fuoco è arrivata la proposta di reclutare sessantamila volontari a cui «affidare il controllo» delle misure di distanziamento fisico. Il bando si rivolge a disoccupati e cassaintegrati (e perché no, a giovani) che verrebbero impiegati gratuitamente dai Comuni come assistenti civici. Una spaventosa istituzionalizzazione dell’idea per cui la città, il quartiere si basino su relazioni sociali improntate al sospetto e all’accusa reciproca piuttosto che al sostegno e alla solidarietà collettiva. Il tutto tacendo che, secondo dati Istat, al 29 Marzo – in piena quarantena! – il 55.7% dei lavoratori e delle lavoratrici ha continuato a recarsi in fabbrica o in ufficio come se nulla fosse, e che cause più papabili di diffusione del virus si possono riscontrare nella gestione politica e sanitaria dell’emergenza. Per non parlare della sottovalutazione del legame di questa crisi sanitaria con quella ecologica.

Una didattica DaDaista

Se da una parte il Governo ha lasciato aperte le fabbriche aumentando esponenzialmente la diffusione del virus, dall’altra ha chiuso per prime scuole e università, destinandole a riaprire per ultime. Se la chiusura era inevitabile e legittima al momento dell’esplosione dell’epidemia, è assordante il silenzio che echeggia ancora oggi rispetto alla loro riapertura. Sembra che la didattica a distanza (DaD, il cavallo di battaglia della ministra Azzolina e del Governo tutto) abbia risolto ogni problema, come se le disuguaglianze fra le diverse risorse a cui ogni studentessa e studente può accedere non esistessero e come se la DaD restituisse in tutto e per tutto i benefici e i risultati della didattica in presenza, tanto per chi studia quanto per chi insegna. Dal dibattito intorno alla DaD sembra, inoltre, avanzare la possibilità che questa modalità di insegnamento e apprendimento sopravviva all’emergenza sanitaria, rispondendo alla famelica pretesa di innovazione e modernità a ogni costo – o meglio a poco costo – accentuando la marginalità con cui la politica ha trattato i luoghi di apprendimento negli ultimi anni. Nella realtà dei fatti, la trasposizione del mondo della formazione all’interno delle mura domestiche ha precluso a studenti e studentesse di ogni età di poter proseguire il loro percorso di studi. Fin dalle prime settimane è stata elogiata la celere capacità delle università di adattarsi al lockdown (spesso affidandosi alle possibilità e alla volontà del singolo e della singola docente), senza discutere della totale cecità accademica e politica di fronte alla realtà delle cose: studenti e studentesse senza computer o accesso a internet, impossibilitati nello svolgere le professioni, precarie e spesso in nero, con le quali pagare tasse (solo posticipate) e affitto (per cui non sono stati stanziati aiuti di alcuni tipo). E la corsa ai crediti non si ferma, la sessione non salta, l’improduttività non è accettata. L’incertezza dilagante non viene considerata una scusante, non lo sono le nostre preoccupazioni economiche o le nostre fragilità emotive. Le istituzioni universitarie procedono con i paraocchi e la visuale ridotta al solo schermo del computer, nuovo «spazio» di formazione.

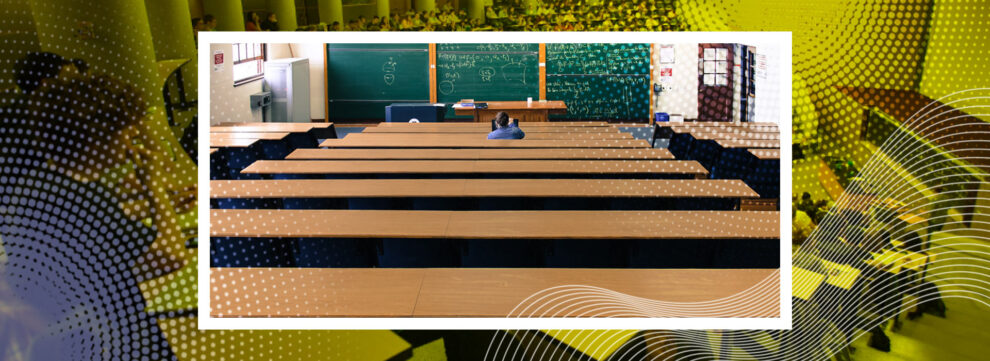

La concezione dell’università che ne fuoriesce è quella – già in parte presente prima del lockdown – di un luogo in cui si impartiscono delle lezioni e nulla più. Uno schermo sostituisce l’aula e scompare così la funzione che l’università dovrebbe avere in una società che orienta il suo sviluppo verso un progresso democratico ed egualitario: svincolare la crescita professionale e personale nonché le stesse prospettive di vita dal posizionamento sociale del nucleo familiare di provenienza.

L’università non deve essere luogo d’incontro e di socialità, né spazio di arricchimento e sostegno reciproco; le sue biblioteche non devono rispondere all’esigenza di poter accedere gratuitamente ai libri altrimenti irraggiungibili per molti e molte di noi e i momenti di dialogo e confronto tra studenti e con le e i docenti non vengono riconosciuti come fondamentali nel nostro percorso formativo. Insomma, la sua funzione come luogo fisico sembra non esistere. Tutto ruota intorno all’impartizione frontale e nozionistica di concetti e saperi, sempre più piegati verso il mondo del lavoro e la flessibilità (leggasi precarietà) che esige. Ma mentre si comincia a discutere della maggiore produttività dei corsi online e del conseguente abbattimento di costi e stipendi, non dobbiamo dimenticarci del prezzo sociale che avrebbe questo modello di formazione se diventasse la norma.

Breve storia di uno stillicidio

Allo stesso tempo non è alla normalità in cui arrancava l’università prima della pandemia che vogliamo tornare. Le misure di contenimento hanno chiuso i cancelli di un’università che negli ultimi anni ha assistito a una serie di tagli ai fondi per formazione e ricerca e a un’incisiva influenza da parte del mercato. L’università si è adattata ai meccanismi aziendali, si è trasformata in una corsa competitiva a caccia di crediti dall’obiettivo sempre più precario e instabile. Il modello aziendale di gestione dell’università ha potenziato il ruolo del Rettore e del Consiglio di amministrazione che decide la gestione delle risorse, la ripartizione dei posti sui vari settori scientifici e l’ammontare delle tasse universitarie. Ma se negli ultimi trent’anni l’università è stata trattata come un’azienda, ciò non è avvenuto con lo scoppio della pandemia. Aziendalizzata sì ma senza produzione né profitti.

Certamente qualcosa si è mosso con i 1,4 miliardi di euro previsti dal Decreto Rilancio del 19 maggio scorso per università e ricerca ma di cui solo 165 milioni vengono destinati al Fondo di Finanziamento Ordinario (Ffo) per l’anno corrente (100 milioni a decorrere dal 2021 e 200 milioni dal 2022) «al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale». Il Ffo – principale voce del bilancio pubblico che dà fondi alla ricerca, alla manutenzione ordinaria e agli stipendi delle università italiane – ha subito una forte riduzione negli ultimi anni, con un taglio tra il 2009 e il 2010 di oltre 800 milioni di euro. Dopo alcuni alti e bassi, tra il 2014 e il 2015 è calato di circa 100 milioni di euro. L’Anvur – l’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca – parla di un taglio agli investimenti del 22% al sistema universitario rispetto al 2009; si tratta del settore pubblico la cui spesa è stata più ingentemente tagliata. Di fronte a queste cifre risulta evidente l’insufficienza degli attuali fondi stanziati all’interno di un settore devastato da anni di disinvestimento e che rischia di subire ulteriori danni nel contesto della crisi economica post-pandemia.

Tagli ai fondi pubblici e alle agevolazioni statali, da un lato, e aumento della precarietà nel mondo del lavoro, dall’altro, hanno portato inevitabilmente a una netta diminuzione degli iscritti all’università, che a sua volta contribuisce a ridurre la mobilità sociale. Tra l’anno accademico 2003/04 e il 2017/18 le università hanno perso oltre 40 mila matricole, registrando una contrazione del 13%. Il calo delle immatricolazioni è più accentuato nelle aree meridionali (-26%), tra i diplomati tecnici e professionali e tra coloro che provengono da contesti familiari meno favoriti, con evidenti rischi di polarizzazione (stando al Rapporto di AlmaLaurea del 2019)

A minacciare ulteriormente la stabilità di questa struttura, già di per sé molto fragile, è arrivata la pandemia e il conseguente lockdown. Si prevede un ulteriore calo del numero di nuovi iscritti e iscritte per il prossimo anno accademico – basti pensare al calo del 20% di immatricolati dopo la crisi economica del 2008, ricordato dallo stesso ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi in un’intervista rilasciata qualche settimana fa – e resta alto il rischio che molti studenti e studentesse lascino gli studi. Ricordiamo che l’Italia si posiziona al secondo posto tra i Paesi Ue per numero di studenti che abbandonano gli studi e che è uno dei paesi con la più bassa percentuale di iscritti all’università – la media italiana è del 48% contro quella del 66% dei Paesi Ocse. Sicuramente un deterrente importante all’iscrizione universitaria è costituito dall’elevato costo delle tasse: tra i paesi europei, nel 2017, quelle italiane erano meno care solo di quelle di Olanda e Regno Unito.

Prendendo in esame la componente dei docenti, la situazione non migliora. Dopo il massimo storico di 62.768 assunzioni tra ordinari, associati e ricercatori nel 2008, tra l’anno 2010/11 e il 2017/18 le categorie di ruolo sono calate dell’8,6% fino ad arrivare a 53.793 (dati Miur). Per fare un paragone con gli altri paesi europei la Germania ne conta circa 250.000, 200.000 il Regno Unito, 95.000 la Spagna, 80.000 la Francia e analoghe differenze si verificano rispetto al personale tecnico e amministrativo. Tra questi i professori ordinari sono oltre il 20% al contrario degli associati che aumentano del 17,7%, per effetto delle tornate di abilitazione degli ultimi anni. Complessivamente i ricercatori diminuiscono del 21,6% e tra questi l’incidenza dei ricercatori a tempo determinato è cresciuta dal 3 al 28% tra l’anno accademico 2010/11 e il 2017/18. In questo ambito, il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per l’assunzione di circa 4.000 ricercatori e ricercatrici nel 2021, nota effettivamente positiva ma che non ha l’ardire di cambiare il meccanismo delle assunzioni e dei contratti precari. Per quanto riguarda il resto delle misure ci si può facilmente rendere conto che, per quanto è importante riconoscere l’inversione di segno rispetto alla tendenza storica in Italia, questo decreto rischia di rimanere una goccia nel mare senza un valido programma di cambiamento strutturale del mondo universitario, di cui al momento non c’è traccia.

Una nuova Università

Il primo passo dovrebbe essere riconoscere il carattere straordinario dell’emergenza attuale e mettere in campo, di conseguenza, misure tanto radicali quanto necessarie per invertire la rotta descritta.

Delle misure emergenziali per agevolare il percorso formativo di studenti e studentesse sono già possibili, una fra tutte l’allungamento dell’attuale anno accademico e la sospensione delle tasse universitarie per l’anno in corso. Ancora, per frenare la rovinosa discesa del numero di immatricolazioni e tamponare l’exploit negativo previsto per il prossimo anno accademico, bisognerebbe rivalutare le modalità di accesso all’università ed eliminare vere e proprie barriere all’ingresso costituite da tasse elevatissime e corsi a numero chiuso. Allo stesso tempo è necessario un sistema strutturale di agevolazioni e borse di studio a sostegno degli studenti e delle studentesse che renda lo studio realmente un diritto accessibile a tutte e tutti. Da bocciare senza remore sono invece proposte come quella che individua una soluzione nell’adottare il meccanismo dell’indebitamento privato proprio del modello anglosassone, proposta che, di tanto in tanto, specialmente nei periodi di crisi, torna in auge. Non è di un prestito a tassi agevolati da restituire a fine studi, vincolando le nostre già complicate scelte lavorative alla restituzione di debiti contratti per poter studiare, ciò di cui abbiamo bisogno, ma di poter accedere a un diritto universale.

La pandemia e la crisi climatica in atto mostrano che l’università e la ricerca sono assolutamente necessarie a garantire la nostra sopravvivenza e, insieme a questa, a promuovere i principi di giustizia sociale. L’università deve essere, dunque, (ri)pensata per rispondere ai bisogni reali. È il motore innovativo della società, il cuore pulsante di un mondo in continuo divenire ed è fondamentale – anzi, diciamo pure essenziale – nella costruzione di una società libera e giusta. In tal senso il mondo accademico va visto come aperto e includente: accessibile a tutti e tutte senza tasse esorbitanti che si traducono in barriere all’ingresso per le classi sociali svantaggiate; con più aiuti e sostegni per consentire a tutti e tutte pari diritto allo studio; aperto a un’innovazione sostenibile che vada nel verso opposto rispetto agli accordi stipulati con aziende private e multinazionali tra le prime responsabili della crisi climatica; promotore di una cultura critica libera da stereotipi di genere e razza; spazio accessibile a tutte e tutti di aperto e libero confronto. Distante da privatizzazioni e aziendalizzazioni, avulso da logiche di mercato e da meccanismi di precarizzazione della componente studentesca, lontano dallo sfruttamento degli stage non retribuiti, dalla valutazione produttivista della ricerca.

Un’università nuova, che assuma finalmente come centrale e protagonista la componente studentesca e che metta al centro il suo sviluppo umano, intellettuale, relazionale, professionale e che possa così tornare a essere il motore del progresso politico e sociale di questo paese. Un’università finalmente riconosciuta come essenziale.

*Emily Zendri, studentessa di Lettere, è attivista del Collettivo di Lettere della Sapienza. Gianluca Risi, studente di Economia, è attivista del collettivo di Economia Roma Tre per l’ambiente. Nicola Bortolotti, studente di Fisica, è attivista del Collettivo di Fisica della Sapienza.L’articolo è frutto di spunti di riflessione nati in seno ai propri collettivi universitari

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.