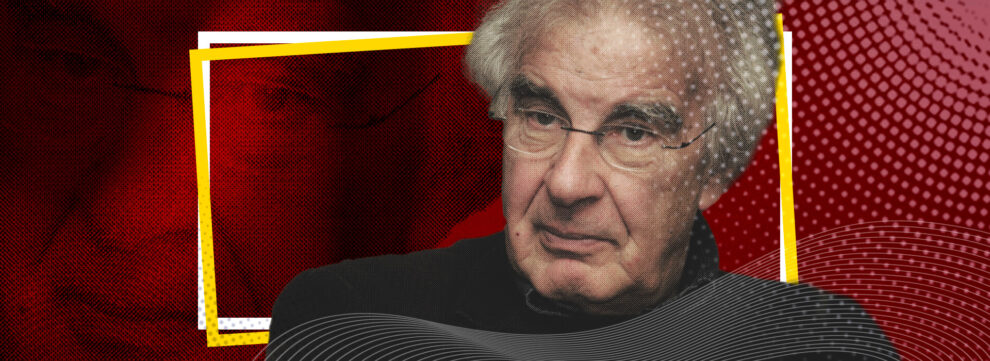

Quel che resta di Alain Krivine

Dalle lotte anticoloniali all'espulsione dal Partito comunista francese, dalla fondazione della Ligue communiste revolutionnaire fino alla ricerca di una «sinistra sociale, antiliberista, radicale»: un dirigente che non amava comandare

Quando muore un militante, dirigente politico, nazionale e internazionale, come Alain Krivine la storia ti costringe a torcere il collo e guardare cosa hai alle spalle. Per chi ha condiviso la sua storia, come chi scrive, prevale l’emozione, per altri la stima sincera, il cordoglio commosso che sta attraversando la politica francese. Vale per tutte l’omaggio reso da Emmanuel Macron: «Il presidente della Repubblica saluta una vita di impegno e militanza condotte con questa sete immodificabile, questa speranza costante di giustizia e uguaglianza».

Macron può essere sospettato di un velo di ipocrisia, lui che quando Krivine si candidò, con piglio «rivoluzionario» e a soli 27 anni, alle presidenziali del 1969, probabilmente sarebbe stato con Charles De Gaulle. Ma il suo messaggio è frutto di quell’impegno e quella militanza profuse per 65 anni.

Comincia a militare, infatti, nel movimento comunista nel 1956, come ricorda nel suo libro di memorie, Ça te passera avec l’âge, «l’anno della spedizione militare franco-britannica a Suez, dell’insurrezione operaia a Budapest e quello in cui i deputati del Pcf votano i pieni poteri al socialista Guy Mollet che si affretta a utilizzarli per intensificare la guerra in Algeria».

Gli ingredienti di questo impegno politico militante sono già riuniti in questa descrizione, segneranno una storia controcorrente e minoritaria, ma senza piagnistei e ricca di humour, che può dire qualcosa ancora oggi.

La lotta anticoloniale diventa decisiva perché sarà l’atteggiamento del Pcf nei confronti dell’Algeria a motivare il dissenso che porterà alla sua espulsione, dieci anni dopo, dall’Unione degli studenti comunisti (Uec). Anche perché nel frattempo Krivine, marcato ai fianchi dal fratello gemello e da quello più grande, Hubert e Jean-Michel che sono già aderenti, a sua insaputa, dell’organizzazione trotzkysta francese aderente alla Quarta Internazionale, inizia a lavorare al sostegno del Fronte di liberazione nazionale algerino attraverso un’organizzazione clandestina, Jeune resistence. Quella rottura segnerà gli anni a venire perché espulso dalla famiglia comunista, quella «contro-società che raccoglieva il mondo del lavoro», ma per cui «l’Unione sovietica costituiva ancora un polo d’attrazione considerevole», Krivine fonderà prima la Jeunesse communiste revolutionnaire dalle cui ceneri nascerà la Ligue communiste poi divenuta revolutionnaire.

La dimensione della solidarietà per l’autodeterminazione dei popoli sarà una bussola decisiva che lo porterà per tutta la vita a promuovere appelli, sostegni, costruire azioni comuni ai quattro angoli del pianeta: Africa, Medioriente, Filippine, Messico, Argentina, ovunque. L’anticolonialismo però condensava una valutazione politica complessiva che consisteva nel non accettare il «nazionalismo comunista» francese. Quell’Unione degli studenti, del resto, costituiva una fucina di pensiero e di formazione politica, sfaccettata com’era in diverse correnti e tendenze. Quella più fedele al partito, ad esempio, è minoritaria ed è circondata da altre tendenze come quella di cui Krivine fa parte, la tendenza «trotzko-guervarista», la più consistente e la più proiettata nella solidarietà con l’Algeria. Ma oltre a questa c’erano gli «althusseriani» e soprattutto una corrente «italiana», con un suo giornale Clarté, e che si rifa all’italiano Lucio Magri «riformista di sinistra, aperto e antistalinista».

A conferma della fase convulsa, contraddittoria e in rapido divenire, vale segnalare che Krivine aveva conosciuto il Fln (Il fronte di liberazione nazionale algerino) a Mosca, al festival della gioventù internazionale nel 1957 – viaggio conquistato grazie alla sua abilità come diffusore del giornale dell’Unione, Avant-garde – e proprio in quell’occasione i dirigenti algerini avevano messo in evidenza le ambiguità del Pcf e la scarsa solidarietà che proveniva dalla Francia. Il partito comunista francese, del resto, aveva appoggiato il conferimento dei «poteri speciali» a Guy Mollet e quindi nella testa del giovane Krivine si accende una spia che resterà accesa tutta la vita. Sentirsi naturalmente comunista e poi vedere il proprio partito comportarsi in modo così contraddittorio con le proprie stesse ragioni fondative. Anche l’incontro con la «delegazione ungherese», un anno dopo la rivolta di Budapest, è imbarazzante e contribuisce a creare inquietudine.

Quell’inquietudine sarà sanata dall’incontro con il «papa» del movimento trotzkysta francese, Pierre Franck, già segretario personale di Trotzky a Prinkipo, la prima tappa dopo la sua cacciata dall’Urss. E da lì il legame non si spezzerà più, anche se Krivine non amerà mai definirsi tale «in particolare perché è Stalin che li ha definiti in quel modo». «Piuttosto tendo a definirmi comunista anti-staliniano o marxista rivoluzionario» anche se «di fronte agli anti-trotzkysti sono pronto a definirmi trotzkysta così come davanti agli antisemiti mi definisco ebreo».

Quell’antistalinismo e quell’idea che il comunismo possa essere un’altra cosa, costituisce, fa notare il direttore di Mediapart, Edwy Plenel, il tratto decisivo di questa vicenda, talmente forte da esprimere ancora un senso oggi, come mostra la guerra russa contro l’Ucraina: «L’impegno di una vita ha in effetti come punto di partenza la contestazione di quell’impostura la cui debacle ha alimentato il nuovo imperialismo russo, guidato da Vladimir Putin, avatar mostruoso dello stalinismo sovietico, dello zarismo grande-russo e del capitalismo selvaggio».

Il nodo dello stalinismo, insomma, come bussola per orientarsi nel mondo e che invece la crisi o lo sfarinamento dei partiti comunisti hanno condotto a relativizzare rendendolo meno influente nell’analisi complessiva. I guasti della «rivoluzione tradita» riemergono drammaticamente nelle imprese criminali del regime putiniano, incubato non a caso nella storia profonda di quella vicenda, nel Kgb che lo ha partorito. La curiosa coincidenza dell’origine ebraica e ucraina della famiglia Krivine contribuisce a rafforzare questo aspetto rimosso della storia comunista e delle traversie della sinistra. La vicenda politica dei rivoluzionari di cui Krivine vuole essere solo un «portavoce», è sconfitta nel Novecento e non riesce mai a conquistare un’egemonia. E questa sconfitta segna ancora le dinamiche successive perché se oggi fosse forte e credibile una sinistra antistalinista, anche il rifiuto della guerra di Putin contestuale all’opposizione alle strategie Nato non avrebbe quel segno di difficoltà che attanaglia oggi il movimento pacifista (anche per alcuni legami mai del tutto risolti in frange molto marginali, ma esistenti, del mondo anticapitalista).

La caratura del personaggio non è però solo espressione della rottura con lo stalinismo. Il bello deve ancora venire e si infiamma, letteralmente, sulle barricate del Maggio francese. È la nascita della Jcr, il rapporto fraterno con Daniel Bensaïd e Henri Weber (che nei decenni successivi raggiungerà i lidi più tranquilli del Partito socialista), a creare un’organizzazione solidamente impiantata tra gli studenti e in particolare nell’università parigina che consente il salto di qualità e porterà alla nascita della Ligue communiste revolutionnaire.

La candidatura, del tutto inedita, a soli 27 anni, alle presidenziali francesi del 1969 ne costituisce la spinta propulsiva, Krivine riesce a «popolarizzare» le posizioni di quei giovani «rivoluzionari». Non a caso loro stessi sottolineano non tanto l’1,1% ottenuto alle elezioni, ma i meeting da 10 mila persone. La storia è analoga a quelle vissute in Italia, la formazione di Lotta continua, di Potere operaio, del Manifesto. In Francia questa forza che proviene dalla rottura degli anni Sessanta si incanala soprattutto, non solo, nella Lcr che infatti sarà sempre un’organizzazione figlia del ’68, con una vita interna più che vivace, in grado di incanalare energie libertarie, estremiste o eversive, come dimostra l’assalto al convegno dei fascisti di Ordre nouveau, nel 1974, che porterà alla messa fuori legge della Lcr e al carcere per Krivine che in cella ci era già finito nel 1968-69 in seguito allo scioglimento della Jcr. A quell’assalto partecipano militanti che in seguito lasceranno l’organizzazione, come lo stesso Plenel o un giovanissimo Christophe Aguiton, qualcosa che in Italia sarebbe stato possibile solo a opera di forze come Lotta continua o Autonomia operaia, che del trotzkysmo non avevano nulla.

Essere il principale dirigente politico, seppure mai il «capo», di questa storia collettiva è stato possibile per la tenuta di questi elementi di identità buoni allora e buoni per il futuro, al di là delle stesse vicende, turbolente e declinanti, del movimento trotzkysta. Krivine ha guadagnato il rispetto e la stima per aver mantenuto intatte le convinzioni rivoluzionarie, quel «ça» che non sarebbe mai passato con gli anni. Coerente e fedele ai suoi principi fino all’ultimo. E tra questi principi c’è, come sottolinea ancora Plenel, «l’umiltà» e la determinazione a rimanere distante e fuori dai privilegi che una notorietà politica, doti oratorie straordinarie e una forte riconoscibilità pubblica potevano offrirgli.

Krivine vive male anche il suo mandato di parlamentare europeo, tra il 1999 e il 2004, eletto in una lista congiunta Lcr-Lutte ouvriere, forti di un 5% che verrà doppiato nel 2002, alle presidenziali, dai due candidati delle due organizzazioni, il giovane Olivier Besancenot e l’operaista Arlette Laguiller, che insieme sfiorano il 10%. Sarà una fiammata che non si ripeterà, la storia successiva è declinante. Ma per Krivine e la sua Lcr quei risultati sono il segno che una lunga storia vissuta dentro le dinamiche, gli scontri, la cultura della generazione del ‘68, devono subire una cesura. Per questo è il più convinto della candidatura del postino Besancenot, che era stato funzionario con lui al Parlamento europeo e che aveva lasciato l’incarico dopo solo un anno per fare il concorso alle Poste, alle presidenziali del 2002.

Nel 2006, per imprimere il segno di un passaggio generazionale, si dimette dal «bureau» della Lcr e l’accompagna poi nel 2009 a sciogliersi per far nascere un nuovo partito, le Nouveau parti anticapitaliste, che lui spera possa raccogliere le più diverse istanze dell’anticapitalismo francese. È una scelta che matura a valle del grande movimento antiglobalizzazione e dopo le lotte unitarie, e vittoriose, contro la Costituzione europea, bocciata in Francia nel referendum del 2005.

Le cose andranno diversamente, la fluidificazione della sinistra francese non avverrà come sperato tanto che oggi, alle prossime elezioni presidenziali, le liste di sinistra varia sono 5 o 6, di cui 4 quelle di sinistra antiliberista.

Ma Krivine ci lascia la convinzione che debba esistere una «gauche de la gauche», una sinistra che non vuole cedere alle sirene dell’istituzionalizzazione e della normalizzazione. Un punto complicato, in Francia come in Italia, per l’assenza stessa di una sinistra tout court il cui vuoto rende vuoto anche lo spazio alla sua sinistra. Il gioco di parole sembra un rompicapo ma riguarda nodi ancora irrisolti come, ad esempio, la guerra che continua a rappresentare una linea di frattura al pari del 1914, o le politiche di modernizzazione capitalistica che anche organizzazioni degnissime nel corso degli anni hanno finito per assimilare.

«Due sinistre incarnano due progetti antagonisti» scrive Krivine: «Da una parte, una sinistra istituzionale, convertita al neoliberismo e, dall’altro, una sinistra sociale, antiliberista, radicale». E che è «multipla, frammentata in diversi poli: rivoluzionari, comunisti, animatori di movimenti sociali, femministe, altermondialisti, sindacalisti, ecologisti e socialisti critici». È un quadro riferito al 2006 e che in parte vale ancora oggi sia pure in porzioni sempre più ridotte a volte appena percepibili. L’impegno di una vita è riassumibile in questo progetto di rifondazione – e non a caso sarà curioso dell’esperimento Rifondazione comunista in particolare nel vivo del movimento anti-globalizzazione, tra il 2001 e il 2004 – che a oggi non si è realizzato.

L’identità rivoluzionaria, così fiera in Francia eppure così rara, l’anticolonialismo conseguente, l’antistalinismo e il rifiuto delle pratiche burocratiche di partito – lo si poteva vedere alle feste estive della Lcr in cucina o a servire ai tavoli, mai un atteggiamento superiore, mai una supponenza – hanno costituito la cifra di questo militante integro e umile, umanamente gentile e simpatico che alla teoria (affidata all’alter ego Daniel Bensaïd) preferiva l’organizzazione della vita politica. Incontrando quella che lo stesso Bensaïd ha definito un «inconveniente» della sua ritrosia verso le strutture gerarchiche: essere un dirigente che non amava dirigere il lavoro altrui. Solo che in 65 anni di militanza, facendo riunioni di partito, scrivendo articoli per il giornale Rouge, andando in prima persona a distribuire volantini nella sua Saint Denis, facendo centinaia di viaggi all’estero oppure passando giornate al telefono nel piccolo ufficio di Montreuil, banlieue parigina, in pochi se ne erano accorti. E a piangerne la scomparsa è l’intera sinistra francese.

*Salvatore Cannavò, vicedirettore de Il Fatto quotidiano e direttore editoriale di Edizioni Alegre, ha scritto tra l’altro Mutualismo, ritorno al futuro per la sinistra (Alegre, 2018) e Da Rousseau alla piattaforma Rousseau (PaperFirst, 2019).

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.