Ma quale aborto: per far figli servono diritti sociali

Sì, l’Italia ha un problema demografico. Ma non date retta alla propaganda moralista delle destre di ogni tipo. Per rendere possibili nuove nascite bisogna riconoscere le famiglie non tradizionali e lottare contro le ingiustizie

Senza riassumere ciò che sul Congresso delle Famiglie di Verona altre voci più autorevoli hanno già scritto e scriveranno su Jacobin Italia, a noi interessa reagire, sulla base di argomenti e fatti, a una precisa affermazione che – alternando pseudo-studi a vomitevoli gadget in gomma – si cerca di far passare in queste ore: l’idea che imporre alle donne di non abortire, lungi dall’essere un atto patriarcale e liberticida, sarebbe una misura di buon senso, volta ad arrestare il declino demografico italiano.

Come ricostruivamo nel primo numero di Jacobin Italia, il tema della demografia è lentamente, ma implacabilmente tornato di attualità. Non solo la Lega, ma gli stessi 5 stelle hanno inteso declinare in questo senso alcune delle loro iniziative più importanti (almeno nelle intenzioni). Presentando nello studio di InOnda il cosiddetto “Decreto Dignità”, Luigi Di Maio rispondeva all’accusa di fare politiche del lavoro “da comunisti”, spiegando che la stabilità è necessaria per permettere ai giovani di fare figli, e che non può esserci crescita economica senza quella demografica. Nella stessa intervista, il capo politico del movimento chiariva di non essere di sinistra, ma semplicemente a favore di quei “diritti sociali” che la sinistra diceva di garantire, incluso (al secondo posto) quello «di fare figli» . Curiosamente, proprio il giorno dopo, la Chicco sollevava un vespaio di polemiche lanciando uno spot, in cui si incitava un nuovo “baby boom”, al fine di rilanciare un Paese in crisi (anche se declinata in chiave calcistica).

Lo spot ovviamente finiva per ricordare il patetico lancio del Fertility Day (settembre 2016), e l’impostazione secondo cui a determinare il problema demografico sarebbero le scelte, i comportamenti, gli stili di vita sbagliati dei giovani (ma soprattutto, non c’è bisogno di dirlo, delle donne giovani) – in piena coerenza, del resto, con l’idea che la povertà e la disoccupazione siano colpe individuali. Oltre a poche e occasionali forme di sostegno monetario, e alle promesse mai mantenute di migliaia di nuovi asili nido (la cui situazione impietosa viene ricordata proprio oggi dal Sole24Ore), anche per il centrosinistra la crisi delle nascite si risolverebbe con campagne d’opinione, volte a convincere i mammoni italiani a metter su famiglia. Meno chiaro, rispetto alla versione originale della destra, è se le donne debbano solo starsene a casa con i bambini, o debbano anche far crescere il Pil, lavorando giorno, notte e festivi.

Se l’idea conservatrice e sessista sottostante questa impostazione è stata abbondantemente analizzata, è necessario anche prendere seriamente il problema demografico, disinnescando una visione distorta e ideologica dei fatti che serve a fornire argomenti di “buon senso” alla guerra in atto contro le donne. Le politiche nataliste sono sempre state un cavallo di battaglia dei nostalgici del ventennio; ma la dinamica demografica italiana degli ultimi decenni offre motivi di preoccupazione oggettivi. È difficile attribuire a simpatie mussoliniane, per esempio, il paragrafo conclusivo dell’editoriale che l’Independent dedicò al crollo del Ponte Morandi. Nell’articolo, il quotidiano inglese concludeva un quadro fosco della situazione italiana, spiegando come dietro molti dei problemi del nostro paese vi sia la «disastrosa demografia» , e come l’«invecchiamento della popolazione» renda «tetra» la prospettiva di migliori servizi pubblici, e «improbabile” un miglioramento delle condizioni di vita.

Non siamo più negli anni Venti, quando, come ha spiegato la storica Anna Treves, le ansie demografiche (alla base, come ha ricostruito il Post, della stessa nascita del World Congress of Families negli anni Novanta) si fondavano su previsioni dimostratesi poi del tutto errate. Non solo nell’Italia fascista (che paradossalmente, promuoveva l’emigrazione, e arrivava a giustificare il proprio «colonialismo demografico” come una soluzione obbligata a sovrappopolazione e disoccupazione), le politiche nataliste furono motivate dal terrore delle “culle vuote”, e di un più generale declino dell’Occidente. In Italia, dopo un declino avviatosi solo a metà degli anni Sessanta, è solo negli anni Ottanta che il tasso di fecondità totale (definito come il numero medio di figli per donna in età riproduttiva) è sceso sotto 2, e l’Italia si è scoperta presto tra i paesi meno fertili al mondo. Se negli ultimi due decenni c’è stata una lieve ripresa, complice anche l’apporto delle famiglie immigrate, è dai primi anni Novanta che il saldo naturale (la differenza tra natalità e mortalità) è stabilmente negativo; dall’Unità, era accaduto solo nel 1917-1918, per tutt’altre cause. Pur essendo ben lontani dalla “sostituzione etnica”, sono stati proprio i flussi migratori a tenere in positivo la bilancia demografica (almeno fino al 2015).

Come illustrato dal demografo Francesco Billari al convegno per i 90 anni dell’Istat, in questi anni le migrazioni hanno portato al passaggio da una demografia “lenta” (fatta di fenomeni sociali prevedibili) a una “veloce”, che richiederebbe rilevazioni più frequenti dei soli censimenti (basti pensare a quanto poco sappiamo dei giovani italiani che si spostano all’interno dell’Unione Europea). Non solo: in questi stessi decenni, spiega Billari, nei paesi economicamente avanzati «i differenziali tradizionali di fecondità vengono ribaltati» . Da un lato, alla faccia delle letture clerico-fasciste, sono i «comportamenti familiari meno tradizionali» a far registrare maggiore fecondità. Dal 2008 al 2016, i nati fuori dal matrimonio crescono di 30 mila unità, mentre le nascite totali calano di 100 mila. In generale, tra i Paesi più ricchi, sono quelli con il benessere più elevato a mostrare più alti tassi di fecondità. E, all’interno di questi Paesi, sono i più ricchi e istruiti a fare più figli.

In un articolo del 2017, lo stesso Billari e Agnese Vitali mostrano come questa correlazione sia osservabile anche all’interno del nostro Paese. Non solo i dati sulla fecondità a livello provinciale mostrano un ribaltamento delle tradizionali differenze nord-sud; allo stesso tempo, cambiano di segno le correlazioni con i principali fattori della fecondità. Mentre diventa fortemente negativo l’impatto delle differenze di genere nel tasso di occupazione, cresce l’importanza dei figli nati fuori dal matrimonio, e soprattutto della ricchezza media. Illuminante, in questo senso, è un altro lavoro di Billari (questa volta con Vincenzo Galasso), in cui si utilizzano come “esperimento naturale” le riforme pensionistiche Dini e Amato, e il conseguente peggioramento delle prospettive dei giovani, per dimostrare il forte effetto negativo di un peggioramento delle condizioni di vita sulla fecondità in un paese avanzato.

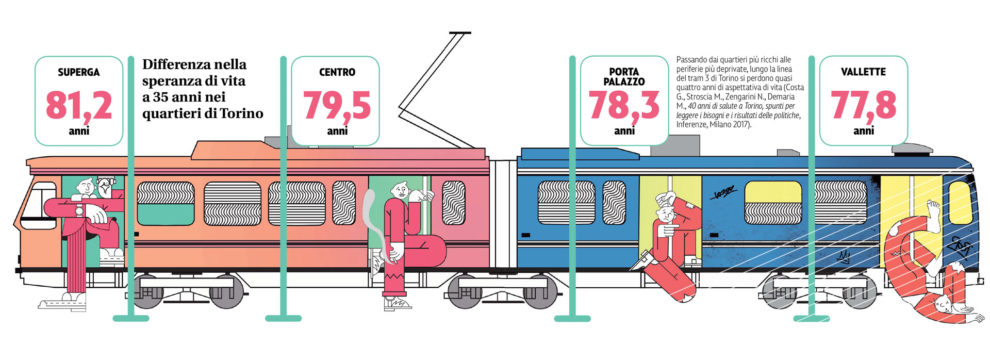

Dietro il problema della bassa natalità italiana, dunque, sembra nascondersi un problema più complesso: oltre alla diseguaglianza di genere (diventa sempre più rilevante il problema del cosiddetto “double-shift”, con le donne che sempre di più entrano nel mercato del lavoro, senza perdere il monopolio di quello domestico e di cura), un ruolo ce l’hanno le prospettive stagnanti per i giovani, e le crescenti disuguaglianze territoriali. Le differenze tra Nord e Sud in termini di comportamenti demografici oggi non riflettono più, come nell’Italia del dopoguerra, fattori culturali, ma sempre più condizioni oggettive e materiali, come le prospettive occupazionali e l’accesso ai servizi (basti pensare ai citati asili). Da quest’ottica, sembra utile leggere la questione con le lenti delle «disuguaglianze sociali in salute» , un filone di ricerca che negli ultimi anni ha posto l’attenzione sui determinanti sociali dei differenziali di salute all’interno di città e territori. Fattori come istruzione, condizioni lavoro, reddito familiare, incidono non solo sulle possibilità degli individui, ma sulla loro stessa salute e aspettativa di vita, accanto alle caratteristiche genetiche e a fattori non modificabili come l’età.

Lo studio delle disuguaglianze di salute dimostra come siano queste disuguaglianze (tra persone, territori, regioni) a spiegare sempre di più quanto si vive, e di cosa si muore, in Italia. Se già i dati anagrafici e sanitari rivelano un importante gradiente nord-sud nell’aspettativa di vita, e una differenza di tre anni tra alto e basso livello di istruzione, ancor più impressionanti sono le disuguaglianze rilevate dal gruppo di ricerca animatore del portale disuguaglianzedisalute.it. I dati raccolti a Torino mostrano come, lungo il percorso del tram che parte dal quartiere ricco di Superga e si dirige verso la periferia di Vallette, l’aspettativa di vita si riduca di un anno per chilometro. Mentre a Superga l’aspettativa di vita è in linea con la media nazionale, a Vallette si è fermi ai primi anni Ottanta. Tenendo conto dei sempre più numerosi studi sulle conseguenze di queste disuguaglianze sulla stessa salute dei figli (dal peso alla nascita, allo sviluppo psico-motorio, entrambi correlati ai livelli d’istruzione dei genitori), non sembra difficile ipotizzare un loro ruolo sulla stessa scelta di mettere al mondo dei figli, in un paese in cui proprio tra i bambini e le loro famiglie si registrano i tassi di povertà più elevati.

Se quello della demografia sembra destinato a diventare sempre di più un fronte caldo del dibattito italiano, non è detto si sia costretti a subire la stantia retorica reazionaria. Al contrario, la possibilità di scelte davvero libere in tema di maternità e genitorialità può diventare un terreno su cui rilanciare e portare nel senso comune la necessità di contrastare la precarietà lavorativa, perseguire una reale uguaglianza di genere, riaffermare il diritto a servizi pubblici efficienti, e contrastare i crescenti divari territoriali dentro le nostre città e regioni. Senza dimenticare la tradizione non certo democratica della nostra demografia, drammaticamente tornata d’attualità con la nomina a presidente Istat di Blangiardo (che, non a caso, avrebbe dovuto partecipare al congresso di Verona), è necessario rispondere colpo su colpo, dato su dato, alla retorica oscurantista degli anti-abortisti. Rimettendo al centro dell’analisi le disuguaglianze socio-economiche, risulta chiaro come prendere sul serio il diritto (non certo il dovere) di avere figli significhi parlare di salari, orari di lavoro, diritti. Non certo giocare coi feti di gomma.

*Giacomo Gabbuti è dottorando di storia economica all’Università di Oxford.

Lorenzo Paglione è medico specializzando in sanità pubblica, fa parte dell’esecutivo nazionale del coordinamento “Chi si cura di te”.

Questo articolo riprende e aggiorna quello apparso, col titolo “Non è un paese per fare figli”, nel numero 1 di Jacobin Italia.

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.