Il cileno errante

Pino Cacucci ripercorre la vita di Luis Sepúlveda, segnata da sconfitte fino a quella che definiva «la vittoria finale». «Non ci hanno impedito di assaporare questa vittoria – diceva – siamo ancora qui, e non ci siamo arresi. Mai»

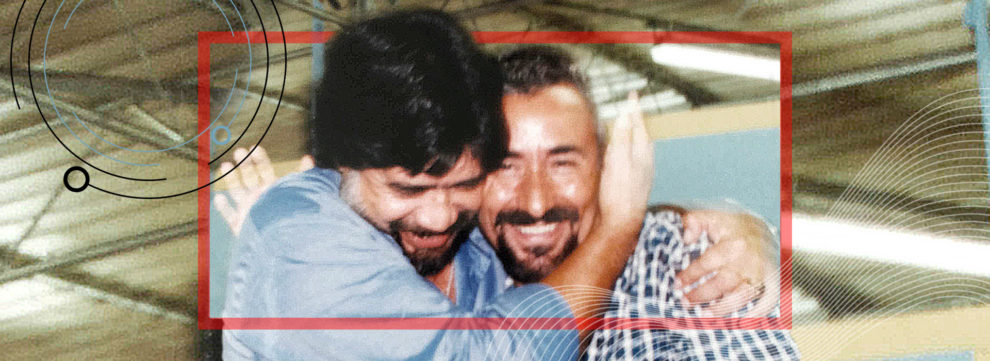

Qualche mese fa, cercando chissà cosa nei meandri del computer, è saltata fuori questa foto. Gliel’ho fatta vedere, e Lucho mi ha risposto: «Quanto eravamo giovani, compadre!».

Ho conosciuto Luis Sepúlveda, Lucho, il cileno errante, tanti anni fa, nelle Asturie, dove ancora non aveva fatto base – ricordo che allora viveva in una casetta ai margini della Selva Nera, pur conservando la vaga residenza «tra Amburgo e Parigi», come si leggeva sulle copertine dei suoi libri – ma ci andava per la Semana Negra di Gijón, fondata e diretta dal comune amico Paco Taibo II. Poi, Lucho a Gijón avrebbe trovato il clima ideale («Il primo giorno che ci sono stato pioveva forte, il secondo pioveva poco: comunque, l’aria era sempre fresca, e il paesaggio, be’, non proprio la Patagonia, ma le alte scogliere e la brava gente asturiana, mi hanno convinto a restarci per un po’») e lì aveva scelto una grande casa da cui ripartire spesso. Ci siamo incontrati in tanti luoghi diversi, ma è in quel giardino dove Lucho amava radunare gli amici e preparare per loro l’asado, che ho goduto di interminabili nottate parlando di tutto o assaporando i momenti di silenzio, specie mentre accendeva la carbonella, perché lui stesso ha spiegato le differenze «etniche» del rituale: gli argentini mentre stanno davanti alle braci parlano chiassosamente e si distraggono, i cileni, al contrario, si concentrano e non gradiscono interferenze, certe cose si tramandano e fanno parte di una cultura.

Tra i tanti viaggi, tornava quasi ogni anno in Cile, che lasciò nel 1977 per l’esilio – e solo nel 2017 gli avevano restituito la cittadinanza, che del resto aveva da molto tempo in Germania mentre la residenza era in Spagna – si era anche procurato un piccolo buen retiro ai margini della Patagonia, casetta affacciata sull’oceano Pacifico australe, eppure non sentiva il bisogno di restare nel paese di nascita troppo a lungo, perché ormai non lo riconosceva più. Però restava forte l’attrazione per i paesaggi apocalittici della Terra del Fuoco, per la sterminata solitudine della Patagonia, che avrebbero ispirato alcune delle sue pagine memorabili.

Il concetto di «patria» non ha mai sfiorato Lucho. Chissà se c’entravano i cromosomi. Il nonno paterno era un anarchico andaluso condannato a morte in Spagna per attività sovversive. Evase dal carcere di Almería, primi anni del secolo, e raggiunse le Filippine, da dove passò in Ecuador, e lì ricominciò da capo: fondò un gruppo anarchico, ne combinò di tutti i colori, e si buscò un’altra condanna. Rievase, ovviamente. Dal carcere di Guayaquil fuggì direttamente in Cile, fermandosi nel porto di Iquique.

«Era il 1918, e laggiù c’era il meglio del movimento libertario europeo, tutti militanti anarchici sfuggiti alle galere e ai boia dei rispettivi paesi d’origine, quindi mio nonno si ritrovò a cuocere nella propria salsa… Si chiamava Gerardo Sepúlveda Tápia, ma tutti lo conoscevano con il nome di battaglia, il compagno Ricardo Blanco. Stare con lui, fu per me la miglior scuola di vita possibile. Da Iquique si spostò a Valparaíso. Non riusciva mai a stare per troppo tempo nello stesso posto, e lo capisco benissimo… Laggiù trovò l’amore della sua vita, mia nonna Susana, colta, un po’ borghese, addirittura cattolica… Credo che il compagno Ricardo Blanco le avesse perdonato tali difetti soprattutto per due motivi: era bellissima, e parlava cinque lingue. Io sono praticamente cresciuto con loro, e con lo zio Pepe, altro anarchico furibondo, che nel 1937 se ne partì per la Spagna con una brigata di combattenti internazionalisti messicani e statunitensi. Nel frattempo mio nonno aveva fondato una Università Popolare, finalizzata soprattutto a formare dei buoni grafici e tipografi. È grazie a lui e al tío Pepe, che ho imparato ad amare Salgari. Nel loro circolo anarchico credo si siano tenute le più approfondite e intelligenti letture di Salgari a cui abbia mai assistito…»

I primi passi da scrittore li ha mossi al liceo di Santiago, dove pubblicò qualche poesia sul giornalino dell’istituto. Ma decise subito di mettersi in proprio, scrivendo e ciclostilando racconti erotici che poi vendeva ai compagni di scuola. «Quelli sono stati i primi soldi che mi sono guadagnato con il mestiere di narratore. Sono certo di aver contribuito non poco all’equilibrio ormonale dei miei compagni di liceo…».

Di lì a poco, si sarebbe dedicato a ben altro genere di narrativa. Nel 1964 entrò nella Gioventù comunista cilena, e i suoi racconti e poesie divennero celebri nelle riunioni sindacali, in scioperi e manifestazioni. Gli scrittori «seri» lo snobbarono, per poi attaccarlo con disprezzo. Ci rimasero molto male, quando Luis, nel 1969, vinse il Premio Casa de Las Americas con la raccolta di racconti Crónicas de Pedro Nadie. «È stato un amico a metterli assieme e a mandarli a L’Avana. Io non ci credevo, ma poi, una volta vinto il premio… be’, gli scrittori cileni affermati decisero di odiarmi apertamente. Tutti, meno uno: Francisco Coloane, che mi difese pubblicamente». Luis aveva appena vent’anni, e stimava Coloane come il più grande narratore d’avventura che mai avesse letto, e che lui mette al pari, se non al di sopra, di London, Melville e Conrad.

E arrivarono gli anni della militanza totale, che per molto tempo avrebbe tenuto Lucho lontano dalla macchina da scrivere. Sempre nel ‘69, vinse una borsa di studio per l’università Lomonosov di Mosca, l’ateneo della nomenklatura.

«Io seguivo i corsi di drammaturgia, l’ambiente mi era abbastanza insopportabile, ma ebbi modo di conoscere il giro del migliore teatro moscovita, più o meno clandestino, in contrapposizione alla noiosissima ‘estetica del realismo socialista’. E frequentavo anche i disegnatori di fumetti, mia grande passione, tutti eccellenti, underground ed ebrei. Peccato che, solo quattro mesi dopo, mi avrebbero espulso per “atteggiamenti contrari alla morale proletaria”…». Lucho scosse la testa, arrivato a questo punto del racconto della sua vita, fingendo rammarico prima di aggiungere, con un sorriso pícaro: «Il fatto è che… mi hanno beccato a letto con la professoressa di letteratura slava. Che per mia disgrazia era moglie del decano dell’Istituto Ricerche Marxiste… Scoppiò proprio un bel casino. Espulso dall’Unione Sovietica, torno in Cile e vengo espulso anche dalla Gioventù comunista. Litigai pure con mio padre, militante di ferro, e così me ne andai di casa. Tre espulsioni nel giro di tre settimane».

Il rigido Partito comunista cileno andava già stretto a Lucho, che al pari di altri partiti gemelli latinoamericani pretendeva di applicare teoria e prassi sovietiche a paesi immensamente diversi per cultura, tradizioni e «filosofia di vita». A quei tempi era già attivo il Mir, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, in aperto contrasto con il Pcc, e l’Eln, Ejército de Liberación Nacional, a cui decise di aderire Lucho. Due anni prima Ernesto Che Guevara era morto in Bolivia, dove però resisteva ancora Osvaldo «El Chato» Peredo con un gruppo di guerriglieri; era il fratello di Inti e Coco Peredo, caduti con Guevara. L’Eln cileno decise di mandare alcuni volontari, e Luis fu tra loro. «Eravamo in nove, al comando di Gonzalo Arenas, che in realtà si chiamava Agustín Carrillo ed era campione panamericano dei pesi Welter. Siamo rimasti sulle montagne del Teoponte fino al febbraio del ‘70. Io e Sergio Leiva, il poeta e cantautore, eravamo gli unici due cileni sopravvissuti…».

Leiva sarebbe morto tre anni dopo, durante il golpe di Pinochet. Riuscì a entrare nell’ambasciata argentina, dove si erano rifugiati alcuni dirigenti politici, per convincerli a riorganizzare la resistenza. Vi tornò una seconda volta, con l’intento di raccogliere tutti i fondi che avevano con loro, ma i militari all’esterno lo intercettarono, e lo crivellarono. A Lucho si incrinava ancora la voce, ricordando Sergio, il suo amico per la pelle con cui aveva condiviso tanto.

Riguardo invece Osvaldo «Chato» Peredo… nel 1997 ebbi la fortuna di assistere all’incontro tra lui e Lucho, a Milano. Chato era stato invitato dalla Fondazione Feltrinelli per una serie di incontri pubblici, e per l’occasione avevano chiesto a Luis Sepúlveda di fare «gli onori di casa» come scrittore internazionalmente celebre, e soprattutto, come protagonista di almeno una delle storie che avrebbe probabilmente raccontato Peredo in pubblico. Serbo un ricordo indelebile di quel momento: erano trascorsi ventisette anni dall’ultima volta che si erano visti… Lucho si parò di fronte a Chato, lo tirò in disparte, e tenendogli il braccio sulle spalle, gli mormorò a lungo nell’orecchio. A un tratto, Osvaldo ebbe uno scatto, lo guardò negli occhi, lo scrutò in volto, e riconobbe l’allora giovanissimo guerrigliero del Teoponte. Nell’abbraccio bagnato di lacrime che ne seguì, interminabile, temetti che il minuto Chato Peredo rimanesse soffocato: continuavano a battersi manate sulla schiena senza decidersi a staccarsi, sotto gli sguardi incuriositi del pubblico che non poteva sapere cosa significasse quel rencuentro.

Era il culmine di una lunga storia. Troppo lunga, da raccontare. Basti sapere che Chato, il più giovane dei tre fratelli, era stato a Milano nel marzo del 1971, per incontrare Monica Ertl, compagna del fratello Inti caduto con il Che: doveva consegnarle una pistola da parte di Giangiacomo Feltrinelli, che mise a loro disposizione anche un’auto con cui raggiungere Amburgo, dove, al consolato della Bolivia, c’era Roberto Quintanilla, ex colonnello dei servizi che aveva partecipato alla cattura e all’uccisione del Che, e poco prima aveva torturato a morte Inti Peredo. Monica, giovane donna attraente, non ebbe problemi a essere ricevuta dal console Quintanilla, che si credeva irresistibile… Monica gli sparò tre colpi con la pistola di Giangiacomo Feltrinelli, uccidendolo. Fuori, a quanto si narra, la aspettava Chato, con il motore acceso…

«Dal settembre del ‘70 al giugno del ‘71 fu il periodo della mia vita in cui dormii di meno. C’erano troppe cose da fare. Mi ero appena diplomato come regista teatrale, e con Víctor Jara allestimmo Sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello. La militanza era in qualsiasi cosa facessimo, e nessuno si dedicava a una sola attività in esclusiva. Per esempio, oltre al teatro, ai programmi della radio e a qualche racconto che scrissi, divenni anche responsabile di una cooperativa agricola… Ma presto cominciarono a manifestarsi i primi sintomi di cannibalismo. Le divisioni politiche si acuirono, e fra una disputa e l’altra non ci si rendeva conto che la destra si preparava a sferrare il colpo decisivo».

Dal ‘73, Lucho era entrato nella struttura militare del Partito socialista, diventando anche membro della guardia personale di Allende. Il giorno del colpo di stato stava sorvegliando un acquedotto che si temeva potesse essere dinamitato.

«A poca distanza da me c’erano interminabili file di camion fermi per lo sciopero degli autotrasportatori contro Allende. Gli autisti ricevevano fondi direttamente dagli Stati Uniti, e avevano paralizzato il paese. I soldati, spudoratamente in divisa, si erano incaricati di custodire i Tir abbandonati, assieme ai paramilitari di Patria y Libertad, i fascisti creoli. Dall’11 al 14 settembre mi unii ad altri compagni, i pochi che avevano qualche arma, e tentammo di difendere alcune fabbriche. Ne ho visti morire a centinaia, in quei quattro giorni, tutti chiedendosi dove accidente fossero le armi promesse dai dirigenti… Il 15 mi presentai a un appuntamento clandestino con il responsabile della struttura militare del partito, Arnoldo Camú, un uomo coraggioso ma ingenuo. Mi ordinò di spostarmi a sud, dove un generale lealista, Carlos Prats, pareva stesse avanzando alla testa di una divisione antigolpista. Mi misi subito in viaggio, con mezzi di fortuna, cercando un ‘esercito rivoluzionario’ che non esisteva. Il generale Prats non aveva mai mosso un dito, era tutta un’invenzione del Pcc, propagata da quegli irresponsabili delle trasmissioni per l’America Latina di Radio Mosca… Per colpa loro, centinaia di militanti sono morti spostandosi verso sud, verso il nulla, incontro ai soldati di Pinochet. Arnoldo fu ucciso a Santiago due giorni dopo il nostro appuntamento. Io mi ritrovai nelle vicinanze di Temuco, solo e praticamente disarmato, e il 5 ottobre, l’indomani del mio compleanno, fui catturato. Mi portarono alla caserma del Reggimento Tucapel, e per sette mesi la mia cella è stata un cubicolo largo cinquanta centimetri e lungo un metro e mezzo, così basso che dovevo restare sempre sdraiato, fra la mia orina e quella dei soldati che venivano a pisciarmi addosso attraverso una piccola grata».

È difficile immaginare come una mente umana possa resistere e non svanire nella follia, in simili condizioni. Luis Sepúlveda era certo di dovere il presente, e il futuro, alle sue letture: «Ripassavo a memoria tutti i libri di Conrad, Melville, Stevenson, Verne, Dumàs… E giocavo anche a scacchi, tenendo gli occhi chiusi». Lo tiravano fuori per gli interrogatori, e non era facile, per lui, ricordare quei primi sette mesi.

«Quanti ne sono morti, di fianco a me… Poi c’erano le finte fucilazioni. Me ne hanno fatte due, e anche la seconda volta che mi sono trovato davanti al plotone, ho creduto che i fucili fossero carichi… Penso di aver assorbito tanta elettricità che ancora adesso potrei ricaricare una batteria appoggiandoci le mani sopra…». Lucho sorrise, quel giorno in cui mi raccontava tutto questo, tentando di rimuovere l’orrore con l’umorismo macabro. A un certo punto mi fissò in modo strano, e disse: «Sai che è curioso? Non avevo mai raccontato tutto questo, prima. Non con i particolari, e tanto meno a uno che lo pubblicherà da qualche parte… Che tu sia il mio dottor Freud, compadre?!» E rise forte, stavolta, una risata liberatoria.

All’epoca di queste confidenze, a metà degli anni Novanta, gli avevo detto che intendevo raccontare almeno in parte la sua storia in un capitolo del libro Camminando, capitolo che avrei intitolato Il cileno errante [e che fa da traccia a questo testo, Ndr]. Non pretendevo di essere il suo minibiografo, né posso pretenderlo adesso, perché l’esistenza di Luis Sepúlveda è stata talmente intensa e ricca di eventi, che difficilmente qualcuno un giorno potrà mettere assieme così tanto ‘materiale’ da scriverne una biografia compiuta. Forse, solo Carmen Yáñez, potrebbe farlo, quien sabe…

Nel ‘76 la sezione tedesca di Amnesty International aveva lanciato una serrata campagna per la liberazione di Sepúlveda, suscitando un vasto clamore che alla giunta militare cilena fece saltare i nervi. Non era più possibile eliminarlo in silenzio, e alla fine decisero di liberarsi da quei «calunniatori tedeschi»…

«Il 17 luglio del 1977 mi portarono all’aeroporto di Santiago. Non mi permisero di abbracciare i miei, che potei salutare da dietro una vetrata. Fu l’ultima volta che vidi mio padre, morì due anni dopo. Prima di caricarmi sull’aereo, i militari si accomiatarono dandomi una discreta scarica di calci. Avevo in tasca un visto per la Svezia, dove mi aspettava un posto da professore di drammaturgia presso l’università di Uppsala. Ma non mi sentivo ancora disposto ad allontanarmi così tanto da tutto… Allo scalo di Buenos Aires non ripresi nessun aereo, e rimasi in Argentina. Non per molto, perché in quel periodo la gente scompariva a grappoli, e certi amici fecero una colletta per mandarmi in Uruguay. Neanche lì, per quelli come me, tirava una buona aria, così passai in Brasile, a San Paolo, dove lavorai a un allestimento di Madre Coraggio di Brecht. Alla fine, visto che neppure il governo brasiliano mi dimostrava troppa simpatia, decisi di tornare al mio grande amore, il Pacifico. Attraversai il Paraguay, il nord dell’Argentina, la Bolivia, il Perù, e finalmente in Ecuador, a Quito».

E qui Lucho conobbe un mondo che tanta influenza avrebbe avuto nei suoi destini di scrittore, oltre che di militante totale ed estremo in favore di una natura saccheggiata. Per sette mesi visse nella selva amazzonica con gli indios shuar, di cui aveva imparato la lingua e il rispetto per i delicati equilibri della Madre Terra. «Sette mesi in cui ho scoperto l’essenza della vera libertà, il comunismo utopico dal vivo e in diretta».

Da quell’esperienza, anni più tardi, avrebbe tratto il suo libro di maggior successo mondiale, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore. Al pari del protagonista, Antonio José Bolívar, Lucho era accettato dagli shuar, ma non sarebbe mai potuto diventare uno di loro, né restare per sempre nella selva. Era l’inizio del ‘79, e dal Nicaragua arrivava un richiamo irresistibile. Si unì alla Brigada Simón Bolívar, formata da combattenti latinoamericani, e fu tra i primi a entrare a Managua liberata dal sanguinario dittatore Somoza nel mese di luglio.

Nel paese centramericano vi rimase il tempo di partecipare attivamente al triunfo de la Revolución, e se ne andò quando cominciò a vedere gli «imboscati» ricavarsi poltrone e privilegi…

Una breve sosta in Ecuador, e quindi Lucho giunse in Europa, ad Amburgo.

«Ero stanco, e con una gran voglia di starmene in pace, anche per riprendere a scrivere».

Due anni più tardi, un mattino, passeggiando nel porto notò una barca che si chiamava Sirius; era uno dei vari equipaggi di Greenpeace, che si apprestava a salpare per una scorribanda di «guerriglia ecologista». Lucho parlò con un neozelandese che era a bordo, e mezz’ora dopo riempiva la scheda di imbarco. Così divenne uno dei più noti corrispondenti della stampa tedesca sulle imprese di Greenpeace.

«Per quattro anni ho attraversato praticamente tutti mari. Nell’estremo sud, tra la Patagonia e la Terra del Fuoco, ostacolavamo le baleniere, mentre nei mari nordici sbarravamo il passo alle navi militari, che trasportavano armi nucleari o scorie radioattive. Era un lavoro da formichine. Con i nostri piccoli Zodiac incrociavamo davanti alla prua costringendoli a fermare le macchine: se una nave si arresta in alto mare, i costi diventano insostenibili, e piuttosto che procedere a singhiozzo preferiscono tornare indietro, sperando di farla franca la prossima volta. Prima, però, ci riempivano di immondizie, a bidonate, e ci bombardavano con getti d’acqua: quando ci sono venti gradi sotto zero, l’acqua è mortalmente efficace. E se cadi in mare, bastano tre minuti per morire assiderati, in meno di duecento secondi il cuore si ferma. Ma abbiamo ottenuto molte vittorie, che restano tra i migliori ricordi della mia vita».

Tra le tante vicende raccolte nel suo vagabondare per il mondo, Sepúlveda aveva deciso di rivelarne una che lo riguardava molto da vicino, trovando un raro senso della misura: l’incontro di sua moglie Carmen Yáñez con la cara amica Marcia Scantlebury, avvenuto casualmente a Venezia pochi anni fa. Oggi Carmen è poetessa di fama e Marcia giornalista affermata. Venticinque anni prima erano insieme nelle segrete di Villa Grimaldi, centro di tortura e sterminio sotto l’egida di Pinochet. Carmen venne infine gettata in una discarica. Doveva essere un cadavere tra i tanti. Qualcuno notò che respirava ancora, e il resto è quotidiana resistenza contro gli spettri del passato. Anche Marcia la credeva morta, e lo stesso pensava Carmen di lei. A Venezia, la «bruna e la bionda» hanno scoperto che non era così, davanti agli occhi stupiti e commossi dello scrittore, che su quelle due «ragazze della mia generazione» seppe scrivere un’elegia commovente.

E anche la loro storia, quella tra Carmen e Lucho – che lui chiamava affettuosamente Pelusa, o Pelu – sembra uscita dalla penna del romanziere: insieme dal 1968 e sposati nel 1971, separati dalle tragedie della dittatura, entrambi allora inconsapevoli che l’altro fosse vivo, avevano un figlio, Carlos, poi… lui esiliato in Germania e lei in Svezia, avevano ripreso i contatti grazie a quel figlio, e nel frattempo entrambi avevano formato un’altra famiglia, tre figli Lucho e due Carmen, finché… negli anni Novanta, quando i successivi matrimoni languivano, Carmen e Lucho si incontrarono a una singolare «festa di divorzio» in Germania, convocata dalla ormai ex moglie tedesca, Margarita, che aveva deciso di invitare anche Carmen, intuendo che Lucho fosse sempre rimasto innamorato di lei. E quella sera, Lucho le propose di trascorrere qualche giorno insieme a Parigi. Sul treno, perdendosi negli occhi di Pelusa, le scrisse una struggente poesia, La più bella storia d’amore: «Una storia possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi»…

Al termine della breve «fuga d’amore ritrovato», Lucho chiese la mano di Carmen… al figlio Carlos. E andarono a vivere insieme a Gijón, dove nel 2004 si erano risposati, con Carlos a fare da testimone delle seconde nozze.

E la casa nelle Asturie, battezzata Cruz del Sur, con il vasto giardino alberato e il mar Cantábrico che ruggiva poco distante infrangendosi sulle alte scogliere, per Natale e ancor più in estate, ospitava la riunione dei tanti figli con rispettivi coniugi e, via via, dei nipoti che nascevano, i veri responsabili delle memorabili favole narrate da Luis Sepúlveda, tutte, o quasi, nate dal piacere del abuelo, nonno Lucho, che inventava storie per i nuovi arrivati. Per il suo settantesimo compleanno, nell’ottobre scorso, c’erano tutti, alla Cruz del Sur: Carlos, Sebastián, Amadeus, Max, León, e Paulina, l’unica donna tra cinque fratelli maschi.

Tradotto in quasi tutte le lingue, Luis Sepúlveda, in ciascuno dei suoi tanti libri, sembra riaffermare quello che è il motto di una vita intera: narrare è resistere. Resistenza della memoria contro l’oblio.

E l’oblio, in Sepúlveda, è il nemico subdolo che ricopre di cenere le vite di personaggi meritevoli di immortalità: ogni sua pagina riscatta frammenti di memoria trasformandoli in voci, suoni, presenze palpabili, sensazioni conosciute, e poco importa chiedersi quanto vi sia di autobiografico, perché comunque «la scrittura arriva dopo la vita, e la vita verrà sempre prima della scrittura».

La vita, del resto, è un susseguirsi di sconfitte e resurrezioni. E al riguardo, ha scritto:

«Quando vivi intensamente, capisci presto che la cosa più facile, più normale, è il fallimento. Però solo dai fallimenti ricavi una lezione. La nostra generazione è segnata dai fallimenti. Eppure si potrebbe dire che procede di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale».

Quella volta, una delle innumerevoli occasioni di sorseggiare qualche copa insieme, era ormai calata la sera, l’ora di accendere la carbonella per l’asado, e gli feci l’ultima domanda: ma qual è la vittoria finale, Lucho?

«Avere tanti buoni amici, e ogni volta che li rivedo, che ci riuniamo attorno a un asado, bevendo buon vino, non per coltivare nostalgie ma per goderci il presente insieme, mi confermano che le sconfitte non ci hanno impedito di assaporare questa vittoria: siamo ancora qui, e non ci siamo arresi. Mai».

Lucho non si è mai arreso. Neanche nei quarantotto giorni di degenza in ospedale, dando segni di ripresa, sporadici, ma che riaccendevano in noi la speranza… Fino al mattino del 16 aprile.

Lui non è più qui. Lucho vive nei suoi libri, le sue parole non si spegneranno mai.

E a tutti noi che abbiamo avuto l’inestimabile fortuna di frequentarlo, godendo della sua innata generosità, rimane una sola consolazione: stringerci intorno a Carmen, e ricordare i momenti di allegria pensando che è meglio averli vissuti e ora piangere, che avere gli occhi asciutti non avendoli vissuti.

*Pino Cacucci è scrittore, sceneggiatore e traduttore. Ha partecipato al ’77 bolognese e vissuto a Parigi, Barcellona e in Messico. Dopo Outland rock (1988), è stato autore diversi romanzi, racconti sui ribelli e su vinti, libri di viaggio e biografie. Ha scritto, tra le tante cose, Puerto Escondido (1990, da cui l’omonimo fim di Gabriele Salvatores), Demasiado corazón (1999), Nahui (2005) e Le balene lo sanno – Viaggio nella California messicana (2009). Nel 2012 è uscito Nessuno può portarti un fiore (2012), e Mahahual (2014).

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.