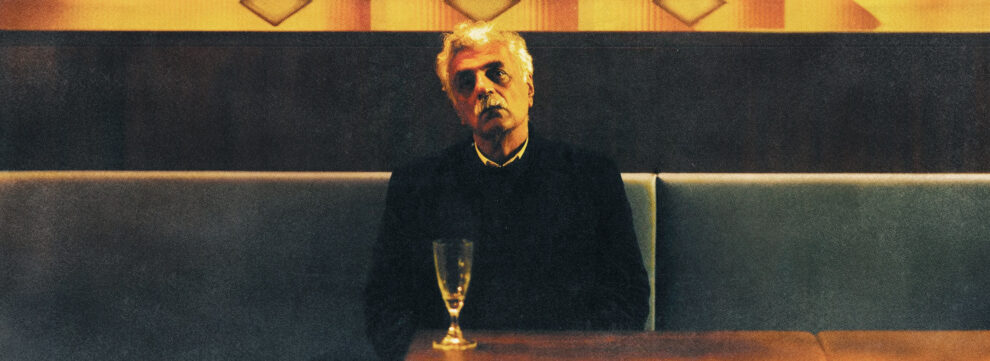

Tariq Ali, una vita contro l’imperialismo

Nella sua nuova autobiografia, lo scrittore pakistano racconta il suo attivismo tra la fine della Guerra fredda e l'era della globalizzazione neoliberale. In questo dialogo con Jacobin discute il significato dell’antimperialismo nel mondo di oggi

Il nuovo libro di Tariq Ali, You Can’t Please All, è il seguito della sua autobiografia degli anni Sessanta, Street-Fighting Years. Queste nuove memorie, che coprono il periodo dal 1980 al 2024, riflettono la prolifica attività dell’autore e abbracciano una gamma di argomenti straordinariamente ampia. Si spazia dall’America Latina al Pakistan, dalla Perestrojka alla Gran Bretagna sotto Margaret Thatcher e dopo, dal background familiare dell’autore agli interventi culturali in Tv e sul palcoscenico, dal cricket nell’era postcoloniale alla lettura politica del Don Chisciotte e molto altro ancora.

Il racconto di Ali testimonia il profondo cambiamento che il mondo ha visto dopo il riflusso generale seguito al 1968. Riflettendo sulla propria traiettoria, esplora i modi in cui rivoluzionari, movimenti di massa e intellettuali hanno risposto a una nuova situazione.

Intervistato da Stathis Kouvelakis per Jacobin, Tariq Ali si concentra sul filo conduttore della sua vita politica: l’antimperialismo e il suo significato nel periodo post-Guerra fredda del capitalismo neoliberale globalizzato.

L’antimperialismo ha dominato tutta la tua vita, dalla tua prima azione politica – una manifestazione per le strade di Lahore dopo l’uccisione di Patrice Lumumba nel 1961 – fino agli anni Duemila, quando, dopo un lungo periodo dedicato per lo più al lavoro culturale, sei tornato a fare politica attiva intorno alla politica antibellica e antimperialista. Sei sempre stato un convinto internazionalista, ma il tuo internazionalismo ha un taglio decisamente antimperialista, giusto?

È vero. Vivendo in Pakistan, fin da piccolo ero completamente ossessionato dalla lettura di tutte le riviste che arrivavano in casa. Si trattava principalmente di riviste comuniste statunitensi – Masses and Mainstream, Monthly Review – e poi britanniche, il New Statesman, il Labour Monthly e solo molto tardi la New Left Review. Le leggevo perché ero interessato alla situazione postcoloniale. In Pakistan stavamo attraversando una fase postcoloniale, che non sembrava diversa da quella degli ultimi giorni dell’imperialismo britannico. Tutto era gestito dagli inglesi, che poi l’hanno ceduto agli americani.

Quando ho letto della morte di Lumumba, mi sono davvero infuriato. Abbiamo convocato una riunione al college e ho detto: «Non possiamo non scendere in strada». Ma, secondo una vecchia legge imperiale britannica, manifestare era punibile con una pesante detenzione se si fosse fatto con più di cinque persone. Ma decidemmo di farlo e ne arrivarono circa duecento.

Allora era in corso la Rivoluzione cinese. L’intero movimento di sinistra-progressista – sindacati e movimenti contadini in prima linea – parlava costantemente della Cina. Quando ero molto giovane, i miei genitori mi portarono alla riunione del Primo Maggio e si parlava solo di Cina: lo slogan cantato era: «Prenderemo la strada della Cina, compagni».

Quindi, l’intero concetto di lotta e rivoluzione mi è arrivato molto presto, e non sarebbe successo se fossi cresciuto in una famiglia diversa rispetto alla mia. È stato il fatto che i miei genitori fossero comunisti e che persone di quell’ambiente venissero regolarmente a casa nostra – poeti, radicali – a spingermi su quella strada. Ricordo che quando i francesi furono sconfitti a Điện Biên Phủ, la gente apolitica festeggiava. Un cugino di mia madre, che era un produttore cinematografico, la chiamò per festeggiare e le disse: «Oggi è nato mio figlio, l’ho chiamato Ho Chi Minh». Mia madre disse: «Se anche queste persone festeggiano Điện Biên Phủ, forse non siamo così sfortunati in questo paese». Si trattava di un sentimento semi-nazionalista, ma fermamente anti-europeo e anti-imperialista americano, diffuso tra la popolazione.

Ciò che è notevole nel tuo caso, provenendo dal Sud globale, non è che tu sia divenuto un antimperialista negli anni Sessanta e Settanta, ma che lo sei rimasto. Da quando hai ripreso l’attività politica, in un mondo successivo alla caduta dell’Unione sovietica, hai fatto campagna contro le nuove guerre imperialiste, collegandoti con vari esperimenti, in particolare in America Latina, di resistenza all’imperialismo statunitense. Molti a sinistra sono rimasti contrari al neoliberismo ma hanno abbandonato l’antimperialismo.

C’è una contraddizione interessante. Ho aderito alla Quarta Internazionale perché era antimperialista e internazionalista, e queste erano le sue caratteristiche più attraenti. Sono rimasto piuttosto scioccato quando hanno cominciato ad allontanarsi da questa priorità. Ricordo di aver incontrato Daniel Bensaïd a Parigi in un caffè e lui mi disse: «Si avvicina il quarantesimo anniversario del 1968, cosa dobbiamo fare? Tu hai sempre buone idee su come organizzare grandi celebrazioni». Io dissi: «Daniel, l’internazionalismo, come lo intendevamo una volta, vi sta abbandonando. Nel 1968 avete ribattezzato le strade del Quartiere Latino “Via del Vietnam eroico”». Lui ha detto: «Ok, ma cosa proponi?». «Una grande celebrazione dei cambiamenti in Sud America» ho risposto. «Chiamiamo gli zapatisti; non è impossibile che venga Hugo Chávez. Avremo Evo [Morales] dalla Bolivia. Avremo la sinistra progressista in questo paese: ci sono alcune persone che ancora resistono. Non sono rivoluzionari come lo eravamo noi, ma sono socialdemocratici di sinistra. Sono stati spinti al potere dai movimenti di massa». Daniel disse: «È un’idea molto interessante, ma non credo che nessuno tra gli anticapitalisti la sosterrà. Non perché siano ostili in quanto tali, ma perché non li interessa». Ho detto: «È profondamente scioccante». E lui: «Posso immaginare che per te sia ancora più scioccante».

Esiste ovviamente una relazione con le dimensioni del movimento a sostegno della Palestina in Gran Bretagna.

Senza dubbio. Per quanto riguarda la Palestina, abbiamo avuto almeno una manifestazione all’anno, quindi il movimento progressista britannico era pronto. Si tratta di quelli che organizzano le manifestazioni per la Palestina, poi la Palestine Solidarity Campaign. E poi sono iniziate spontaneamente altre azioni da parte di una nuova generazione, fresca di politica, che non ci saremmo mai aspettati. Non sono attratti dai piccoli gruppi e dal vecchio modo di fare le cose. E qui arriviamo al problema: mentre nella politica francese c’è Jean-Luc Mélenchon, qui [in Gran Bretagna] non c’è altro che Jeremy Corbyn. Le sue debolezze come leader di sinistra vengono a galla. È legato al laburismo anche quando ne viene espulso.

Un altro leader trotskista, Michel Raptis, noto anche come Pablo, verso la fine della sua vita, disse al rivoluzionario e teorico messicano Adolfo Gilly: «Il significato più profondo del XX secolo è stato questo immenso movimento di liberazione delle colonie, dei popoli oppressi e delle donne, non la rivoluzione del proletariato, che era il nostro mito e il nostro Dio». Sei d’accordo?

In parte. Questo è ciò che Ernest Mandel a volte chiamava il culto dei faits accomplis, dei fatti compiuti.

Ma, come dici nel tuo libro, lui accusava proprio la New Left Review…

Sì, e aveva ragione. Tuttavia, in Portogallo si è arrivati molto vicini a un epilogo rivoluzionario, molto più vicino che in Francia nel maggio e nel giugno 1968, perché lì il Partito comunista francese costituiva un enorme ostacolo, mentre in Portogallo il Partito comunista, che ci piaccia o no, era dalla parte dell’estrema sinistra. Ma sono stati completamente messi alle strette. Ricordo enormi manifestazioni di operai, soldati e contadini in Portogallo, dove il canto era «Rivoluzione, rivoluzione, socialismo».

Poi è arrivato Mario Soares, il leader socialdemocratico, e ha detto: «Sì, avremo il socialismo. Ma vogliamo il socialismo dell’Europa orientale? No. Vogliamo il socialismo dei russi? Allora perché il nostro caro compagno Álvaro Cunhal [segretario generale del Partito Comunista Portoghese] continua a parlare di dittatura del proletariato? Ci siamo liberati di una dittatura e loro vogliono portarne un’altra su quel modello». Cunhal non ha mai potuto rispondere. Ideologicamente, siamo stati sconfitti in Portogallo.

Quindi, il XX secolo è stato ancora il secolo delle occasioni rivoluzionarie mancate, anche in Europa o nei paesi a capitalismo avanzato?

Sì, credo che sia stato così fino al 1975, la sconfitta della rivoluzione portoghese è stata il fattore decisivo.

Più del golpe in Cile?

Il colpo di Stato in Cile ha avuto, ovviamente, un grande impatto. Ma c’era una grande simpatia per il Cile, anche tra i circoli borghesi, non c’era la sensazione che la rivoluzione fosse stata sconfitta. Ricordo che Hortensia Allende fu accolta dall’allora primo ministro britannico e leader del Partito Laburista, Jim Callaghan, che la abbracciò in pubblico. Si rivolse alla conferenza del Partito laburista dicendo: «Il compagno Allende è stato assassinato», e l’intera conferenza rimase in silenzio. Fidel Castro sentiva fortemente che eravamo ormai sconfitti per le generazioni a venire, ma non era questa la sensazione che avevamo in Europa. In Europa, il test cruciale era il Portogallo, e gli americani lo sapevano. Il denaro della Nato fu versato a Soares e al suo partito [riformista].

Veniamo al mondo post-1990. La tua posizione è che esiste un solo impero globale, quello statunitense. Come definiresti allora la Cina e la Russia? Sono potenze imperialiste, devono essere messe sullo stesso piano degli Stati uniti? Questa è la posizione di tutta una parte della sinistra radicale di oggi, che fa un parallelo tra la situazione attuale e la configurazione interimperialista del periodo precedente la Prima guerra mondiale. Gli stessi aggiungono che, pensando che un imperialismo sia di gran lunga quello dominante, e quindi più pericoloso per qualsiasi governo progressista, si commette il peccato di «campismo».

Sono stato abbastanza chiaro su questo ne Lo scontro dei fondamentalismi. Chi è stato il grande vincitore del crollo dell’Unione sovietica e della svolta cinese verso la strada del capitalismo? Gli Stati uniti. Il capitalismo americano è rimasto il più forte, non solo militarmente, ma anche economicamente e tecnologicamente. Non è un caso che Internet sia nato sulla costa occidentale degli Stati uniti e non su quella della Cina. Il dominio ideologico degli Stati uniti è stato praticamente incontrastato. Dovevamo sfidarlo, ovviamente, ma non saremmo stati in grado di farlo se avessimo smesso di dire che l’America era una potenza imperiale. Non ha senso dire che, poiché l’Unione sovietica è implosa e la Cina è diventata capitalista, non esiste più una potenza imperiale. Sono stato sempre contrario a questa visione. Ma, alle conferenze accademiche, quando parlavo di «imperialismo statunitense», c’era un leggero sussulto, come se pensassimo di aver perso tutto quel mondo. Non era quello il mondo che era stato perso, ma un altro. Quando sono stato in Unione sovietica tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, parlando con gli intellettuali di alto livello del partito, ciò che li faceva impazzire era che Mikhail Gorbaciov non riusciva a capire che sarebbero stati schiacciati da questi bastardi a meno di non avere qualcosa in cambio. Yevgeny Primakov, in particolare, temeva che Gorbaciov stesse preparando una capitolazione. Il mio punto di vista su Cina e Russia è che sono essenzialmente nazionalisti, che difenderanno il loro nazionalismo, o la sovranità nazionale, se volete chiamarla così. I russi hanno detto che questo include il non avere la Nato ai confini o in grado di frantumarla in piccoli pezzi. E i cinesi dicono cose simili. Lasciateci in pace, non provocateci con Taiwan. Gli americani avrebbero potuto farlo, erano lì a portata di mano, ma hanno fatto esattamente il contrario.

Perry [Anderson] e io abbiamo discusso in privato e la mia opinione era che il dibattito tra Karl Kautsky e [Vladimir] Lenin sulle contraddizioni tra ultraimperialismo e interimperialismo sembra essersi risolto a favore di Kautsky. Per la maggior parte del XX secolo, Lenin ha avuto più o meno ragione, ma ora, dopo la caduta dell’Unione sovietica, sembra che avremo un ultraimperialismo in qualche forma in cui tutte le potenze europee più o meno capitoleranno. Non c’è alcuna possibilità di reagire. Percepisco questa dimensione proprio ora, con l’assalto alla Palestina.

Negli anni Novanta, i russi e i cinesi erano disposti ad assecondare l’ultraimperialismo statunitense e gli europei, ma erano troppo grandi per essere fagocitati come lo è stata l’Europa, soprattutto la Cina. C’è stato un grande dibattito all’interno dei circoli economici cinesi sull’opportunità di cedere al capitalismo neoliberista. Poi c’è stata una grande reazione dall’interno del Partito comunista Cinese che ha detto: «Non possiamo fare così, non possiamo commettere l’errore di Gorbaciov». Deng Xiaoping aveva consigliato Gorbaciov dicendo che la perestrojka andava bene, ma non si può fare la perestrojka correttamente a meno di tralasciare la glasnost. Sembra cinico, ma non aveva poi così torto.

L’intera strategia degli Stati uniti e degli ideologhi e specialisti militari che dirigono quel paese è che l’unico modo per mantenere la propria egemonia è spezzettare tutto, in modo che non emerga alcun paese che possa mai sfidarli, per l’eternità. Questo è ciò che gli Stati uniti hanno fatto ovunque. In Jugoslavia, anche se in modo sconsiderato. E hanno fatto lo stesso in Medio Oriente: dividere i tre paesi che avevano eserciti enormi, che minacciavano Israele e l’egemonia americana nella regione.

Quindi non pensi che l’ascesa e l’espansione economica della Cina su scala globale possano trasformarsi in un nuovo imperialismo?

Potrebbe, se gli Stati uniti li provocano. Non nego questa possibilità. Gli americani avevano due grandi piani per destabilizzare la Cina: Il Tibet e Taiwan. Il Tibet è ora integrato da un mega-flusso di immigrati cinesi Han. Lo hanno fatto anche modernizzando il Tibet e rendendo disponibili molti posti di lavoro per i tibetani. Il risultato è sorprendente: si tratta di un’operazione classica, in stile imperiale, ma non come quella che fecero gli inglesi quando conquistarono l’India. Stanno costruendo infrastrutture, non solo treni e mezzi per le vie di rifornimento.

Per quanto riguarda Taiwan, è improbabile che qualsiasi tentativo da parte dell’Occidente di incoraggiare eventuali provocazioni da parte del governo di Taipei funzioni, poiché gli scambi commerciali tra le due regioni sono intensi e qualsiasi avventura armata sarebbe totalmente controproducente per Taiwan e i suoi cittadini. Come si evolverà la situazione? È difficile da prevedere. Ma se gli americani cercano di spezzare la Cina in piccole parti, i cinesi potrebbero fare qualsiasi cosa. Non si accontenteranno.

Veniamo ora all’Ucraina. Immagino che tu sia d’accordo con l’analisi di Susan Watkins sulla guerra in Ucraina, che la vede come una combinazione di tre tipi di guerre. Ispirandosi all’analisi di Mandel sulla Seconda guerra mondiale, la vede come una guerra interimperialista, una guerra nazionale contro un’invasione straniera e una guerra civile che interessa in particolare il Donbas. L’elemento più controverso è probabilmente la dimensione interimperialista, ovvero la responsabilità dell’imperialismo statunitense nel provocare questa guerra attraverso la costante espansione della Nato verso est.

Questo ci riporta a quello che mi dicevano i compagni sovietici: che Gorbaciov stava dando via tutto senza nemmeno un trattato scritto, mentre le precedenti semi-capitolazioni si erano sempre basate su un trattato, tanto che i tedeschi erano pronti anche a offrirne uno. Gli americani no. Loro solo assicurazioni verbali: «Nemmeno un centimetro verso est», avevano garantito, come spiegato nel libro di Mary E. Sarotte. Lei è una liberale di destra, ma il suo libro fornisce un solido resoconto di come gli americani operarono fin dall’inizio, quando Gorbaciov chiese in modo mite: «Cosa otteniamo in cambio della consegna della Germania Est?». Gli americani gli assicurarono che non avrebbero fatto un solo passo verso est con la Nato. E Gorbaciov ci aveva creduto. Questo avrebbe dovuto essere sancito in un trattato, che avrebbe potuto essere disatteso, ovviamente, ma che avrebbe comunque avuto una base giuridica.

Così hanno iniziato a spostare regolarmente la Nato [verso est] fino a sbarcare in Ucraina. William J. Burns, oggi a capo della Cia, è stato ambasciatore in Russia tra il 2005 e il 2008. Quando tornò negli Stati uniti, scrisse un documento a Condoleezza Rice [allora Segretario di Stato], in cui diceva chiaramente che l’unica cosa su cui non dovremmo provocarli, che loro considerano una linea rossa, era la possibile incorporazione dell’Ucraina nella Nato. Ora, naturalmente, dice: «Li avevo avvertiti in privato e mi hanno dato ragione».

Personalmente, non pensavo che Putin avrebbe invaso l’Ucraina. Ha colto tutti di sorpresa. Naturalmente, lo abbiamo criticato fortemente e dovrebbe lasciare l’Ucraina. Ma l’unico modo ora è uscire [dalla guerra] attraverso i negoziati. Uno dei suoi consiglieri anziani ha detto a un mio amico: «Putin ha mantenuto il segreto assoluto. Ma quando in seguito gli ho chiesto delle perdite crescenti, ecc. mi ha risposto: “Non sia troppo critico con me. Siamo l’ultima generazione che può affrontare gli americani. Se non l’avessi fatto io, la generazione successiva non l’avrebbe mai fatto. Loro stessi vivono per metà in quel mondo“».

Come rispondi a un’argomentazione morale che ha un certo peso, anche a sinistra: se gli ucraini vogliono entrare nella Nato e far parte dell’Occidente, perché dovremmo negare loro il diritto di farlo? Questo non andrebbe contro l’idea che essi abbiano un’autonomia e riprodurrebbe una sorta di atteggiamento coloniale nei loro confronti? Alcuni suggeriscono che questo è il peccato della sinistra radicale occidentale, che non tiene conto dei popoli dell’Europa orientale e non prende sul serio il loro desiderio di liberarsi dalla dominazione russa.

In generale sono favorevole ai referendum, ma facciamoli apertamente. Non dobbiamo però avere alcuna presenza militare in quel paese e lasciare che l’ala fascista dell’esercito ucraino sia completamente disarmata. Altrimenti, come si possono creare le condizioni adeguate per un referendum? Gli ucraini potrebbero poi votare per [la Nato], cosa di cui dubito visto che molti rapporti e articoli scritti da Volodymyr Ishchenko indicano una crescente insoddisfazione.

Si parla molto dell’ascesa del Sud globale come attore indipendente sulla scena mondiale. Questo è stato confermato dalla divisione tra Nord e Sud che abbiamo visto sia sulla questione dell’Ucraina che su quella della Palestina. Non si tratta di una divisione omogenea: l’India di Narendra Modi, ad esempio, si è rifiutata di applicare sanzioni alla Russia ma è molto favorevole a Israele. Nel complesso, ritieni che ci stiamo muovendo verso un mondo multipolare? Se sì, c’è qualcosa di positivo in questo cambiamento, nonostante il fatto che tutte queste potenze emergenti del Sud globale siano solo paesi capitalisti?

Direi che è un tentativo di passare a un mondo multipolare che non sarebbe mai avvenuto senza i cinesi. È un segno che i cinesi sono seriamente intenzionati a respingere almeno i piani americani. Ma non penso che sia così per il Sud globale in quanto tale. Possono ovviamente opporsi alla Palestina, visto che è così palese quello che gli americani e l’Occidente stanno facendo. Ma l’idea che lo farebbero su tutto… ne dubito fortemente. La maggior parte delle forze borghesi in questi paesi può essere comprata. Non si tratta tanto di ideologia, quanto di chi paga più soldi. Lo stesso vale per il Pakistan. L’India è ovviamente diversa, ma anche in Brasile sono state esercitate delle pressioni su [Luiz Inácio Lula da Silva] affinché facesse marcia indietro rispetto alla sua posizione iniziale, che era fortemente contraria agli Stati uniti e a sostegno dei palestinesi.

Penso che ogni paese stia agendo secondo i propri interessi. Non c’è la priorità di un’opposizione agli Stati uniti. Abbiamo avuto una versione migliore negli anni Sessanta con la Conferenza di Bandung.

Sì, ma lì c’era un progetto sociale diverso.

Sono d’accordo, ora non esiste alcun progetto sociale, motivo per cui sarebbe così facile da smantellare se gli americani volessero farlo.

Il movimento a sostegno della Palestina è stato, credo, lo sviluppo più promettente in Occidente nel periodo recente. Possiamo stabilire un parallelo tra questo e il movimento contro la guerra del Vietnam negli anni Sessanta, di cui sei stato protagonista? Pensi che il sostegno quasi unanime dei governi occidentali al genocidio di Gaza si ritorcerà in qualche modo contro, provocando una crisi morale e politica e una crisi di legittimità nel centro imperiale come è successo con il movimento a sostegno del Vietnam?

Ci sono diverse cose da dire su questo. Innanzitutto, non vedo analogia con il movimento vietnamita o il movimento di solidarietà al Vietnam perché quel movimento per la maggior parte di noi che vi ha partecipato aveva un contenuto sociale molto chiaro. Non era solo per la liberazione nazionale. Per quanto con vari errori, era guidato da un Partito comunista il cui leader centrale era un tizio del Comintern, Ho Chi Minh. Ciò ha avuto un grande impatto ovunque, soprattutto dove c’erano partiti comunisti di massa. Ha creato tensioni all’interno di questi partiti, con i leader che dicevano: «Sosteniamo i vietnamiti, ma non ditelo troppo forte». Era [un conflitto tra] «pace in Vietnam» e «vittoria per i vietnamiti». Ciò ci ha permesso di dividere questi partiti, in particolare le loro ali giovanili, in tutta Europa.

Qui, in Gran Bretagna, l’estrema sinistra messa insieme era più grande dell’ala giovanile del Partito comunista. L’estrema sinistra e la sua periferia hanno egemonizzato i giovani molto rapidamente. Ecco perché organizzammo occupazioni universitarie. Lo Swp [all’epoca, chiamato International Socialists] e il giovane International Marxist Group giocarono un ruolo importante in questo, anche se i numeri erano piccoli. Variava da paese a paese, ma accadde all’apice del ventesimo secolo.

Quindi, il modo in cui è stata condotta la lotta vietnamita, il modo in cui i vietnamiti hanno invocato l’internazionalismo, è stato assolutamente cruciale. Ricordo una volta nel Vietnam del Nord, quando ero con il primo ministro nordvietnamita, Pham Van Dong, ho detto, di fronte a molte persone: «Compagno, è il momento delle Brigate Internazionali». Mi ha preso da parte e ha detto: «Ti dico qual è il problema. Questa non è la Spagna, che fa parte dell’Europa. Questo è un paese lontano. Quindi, solo trasportarvi qui per propaganda politica ci costerebbe un sacco di soldi, e non ne abbiamo così tanti. Quindi, dobbiamo assicurarci che siate protetti. Perché questa non è una guerra combattuta con i fucili, gli americani ci bombardano tutto il tempo, uccideranno alcuni di voi». Ho detto: «E allora? La vostra gente sta morendo». E lui: «No, non è una buona idea. Un’idea migliore è tornare indietro e costruire movimenti di massa in solidarietà con noi. Molto più utile di un piccolo spettacolo».

L’altra grande differenza era che, rispetto ai palestinesi, i vietnamiti avevano uno stato al Nord e un enorme supporto materiale da parte dei sovietici e dei cinesi. Ottenevano sempre più vittorie sul campo.

La Palestina è diversa anche perché, per la generazione più giovane, la guerra a Gaza è stata un enorme shock. All’inizio, i migliori elementi hanno reagito come avrebbero reagito a Black Lives Matter: occupare i parchi e tutto il resto. Ma a poco a poco tutto si è intensificato ed è accaduto qualcosa che non era successo con i movimenti in stile Black Lives Matter: hanno iniziato a leggere e a fare domande. Negli Stati uniti c’è stato il dato importante dell’ingresso dei giovani ebrei nel movimento. Ciò ha scosso gli israeliani e l’Aipac [American Israel Public Affairs Committee], ma non ha toccato i politici, ovviamente. La mia sensazione è che questo abbia creato una nuova consapevolezza. Se non possiamo descriverlo come totalmente anti-imperialista, non ci siamo poi così lontani. La gente si rende conto che quello che gli israeliani stanno facendo avviene con i nostri soldi, con le nostre bombe, in alcuni casi con i nostri soldati, ed è inaccettabile. Sono ottimista sul fatto che ne uscirà qualcosa. C’è ammirazione per i palestinesi che reagiscono e totale disgusto per i soldati che borbottano oscenità in stile nazista contro i palestinesi.. L’effetto sulle nuove generazioni è molto positivo. Lo stato americano, ironicamente, se ne renderà presto conto. In realtà, l’intera struttura delle relazioni internazionali è stata intaccata da questa particolare guerra. Gli israeliani, sostenuti dall’Occidente, hanno condotto un genocidio contro il popolo palestinese e le sue conseguenze ci accompagneranno per molto tempo. . E penso che abbia avuto anche un effetto, che piaccia o no alla gente, sulla percezione dell’Ucraina: «Dite che l’Ucraina è sacra, la difendete. E in Palestina, semplicemente state a guardare».

Un’ultima domanda sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Qual è il tuo atteggiamento quando i dittatori vengono rovesciati in Iraq, Libia e ora in Siria?

Non c’è motivo di festeggiare quando questi atti vengono compiuti dagli imperialismi occidentali sotto la guida degli Stati uniti. Quando vengono rovesciati dal loro stesso popolo, festeggio. L’Occidente rimuove le persone che non gli piacciono in un momento particolare. Saddam [Hussein] dell’Iraq era un eroe quando agì per gli Stati uniti e iniziò una guerra con l’Iran. Divenne un «Hitler» solo quando invase il Kuwait, immaginando di avere il via libera degli Stati uniti. Poi, dopo l’11 settembre, hanno finito lui e un milione di altri iracheni. Cinque milioni di orfani. Poi hanno linciato Saddam. Era un motivo per festeggiare? Ho scritto contro di lui e ho prodotto un documentario prendendolo in giro quando era vivo.

In Libia, la Nato ha ucciso oltre 30.000 libici per far passare un cambio di regime e linciare Muammar Gheddafi. «Siamo venuti, abbiamo visto, è morto» è stata la celebrazione di Hillary Clinton. I politici francesi e britannici hanno preso soldi da Gheddafi. La [London School of Economics ha pietito una grande donazione e i suoi professori hanno scritto il dottorato di ricerca per il giovane Gheddafi. Lord Anthony Giddens [il teorico della «Terza via» di Tony Blair] ha paragonato la Libia a una «Norvegia del Nord Africa».

Le stesse persone hanno sostenuto l’assalto della Nato. L’ho criticato severamente per molti anni. Non ho celebrato la sua morte. Cosa c’è da celebrare nelle buffonate dell’imperialismo occidentale? Lo stesso per la Siria. L’Iraq non si è ancora ripreso. La Libia è un relitto, governato da jihadisti rivali. La Siria è già stata divisa. L’enorme trionfo dell’Occidente si sta ancora svolgendo.

Non si vergognano più di mostrare i loro doppi standard come osserviamo con il genocidio israeliano in Palestina, ma gli utili idioti della Nato a Londra, Parigi, Roma, Berlino, ornamenti dei media borghesi e i loro sostenitori nella sinistra appena esistente, continuano a fingere che si stiano facendo progressi. In una delle sue osservazioni sul teatro, Bertolt Brecht ha sottolineato che era interessato ai «nuovi brutti giorni, non ai vecchi buoni». Non ce ne sono più di buoni. Secoli prima di lui, Baruch Spinoza – che aveva appena visto la propria condanna all’espulsione annullata dalla sinagoga di Amsterdam – offriva il suo consiglio: «Né ridere né piangere, ma capire». I liberali della Nato dovrebbero rifletterci.

*Tariq Ali è redattore di New Left Review. Stathis Kouvelakis è un ricercatore indipendente in teoria politica. Membro del comitato centrale di Syriza dal 2012 al 2015, è stato candidato per MeRA25-Alliance for Rupture alle elezioni generali greche del maggio 2023. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.

La rivoluzione non si fa a parole. Serve la partecipazione collettiva. Anche la tua.